打通「京圈」「沪圈」和「港圈」,在那个年代,只有他能做到

张国荣若是不曾归天 现在影坛地位将会若何?

张国荣若是不曾归天 现在影坛地位将会若何?

新之AKIRA,英语渣,知乎号本家儿要用来追星

新之AKIRA,英语渣,知乎号本家儿要用来追星

这个问题经常呈现在我的时候线上,各类回覆有黑的有“吹”的,作为一个旗号光鲜的粉丝而非路人,我不知道说什么好,因为我知道要评价一小我的地位,分歧人会给出万万种角度,想夸的总能找到角度夸,想贬的总能找到角度贬,大家尺度分歧最后就是鸡同鸭讲,不会有什么结论。就更别提去“畅想”一小我身后“有可能”去做哪些事,取得哪些当作就了。

可是,看了那么多谜底,我总感觉大师应该换一个视角来看问题。作为一个歌手、一个演员,他们的事业、名望、命运其实是和行业的潮水和时代的成长互相关注的,我们不克不及抛开汗青历程空口说小我奋斗。可是同时我们也要领会他是什么样的人,然后他的思惟、他的性格,在这样的汗青潮水中会若何自我定位、若何做出选择。

所以这将是一个很是弘大的话题。

有趣的是,促使我起头动笔写这个谜底的居然是比来热映的《流离地球》,因为我看见好美国一档票房阐发栏目针对《流离地球》在海说神聊美获得了屏均票房冠军(平均每场片子的票房数目),而且跻身全球片子票房榜。里面两位阐发人士的话让我感伤万千:

他们提到的“昔时”,正好是97年之后喷鼻港片子财产日就衰败,一多量知名导演和演员去闯荡好莱坞的期间。也是良多生齿中张国荣“事业受到冲击,难以继续拍高票房片子”的期间。在那时一片“进军好莱坞”的闹热热烈繁华声中,老张这个片子行业资深从业者是怎么看的呢:

“你问我遗憾呢,其实我真的是没有什么憾事。反而是有一件事,我感觉挺高兴,就是我没有去好莱坞。”

“我反而感觉喷鼻港是一个很好的处所给我去成长,从亚洲来讲呢,就是我们在座的几个(指梁家辉和张曼玉)算是略有薄名。亚洲那么大的市场,是不是?你知不知道顿时97年了,大陆有很大的潜能,他们的市场很快会有打开的时辰,我想到了那个时辰美都城要过来求我们拍不拍戏。所以这么大的市场,我们应该有本身的一套班底。有段时候喷鼻港拍了很多多少烂片,此刻留下来的这班人呢,都是真正有实力的,台前也是,幕后也是,这样的一群人我们应该要自强,去拍一些好的工具,去达到国际水准,这样不是更好?对不合错误啊?

不仅如斯,他甚至还曾经在内地宣传片子的记者会上直接针对本身的老伴侣周润发颁发过以下犀利的言辞(好在昔时大陆媒体和舆论还没有此刻这么八卦无下限,放此刻必定是上热搜全网粉丝撕逼的节拍):

所以,后期的张国荣并不是一小我们口中被动被导演、片商选择的演员,也不在乎纸面上的那票房、咖位以及什么“国际影星”这样的头衔——他是一个在华语片子几乎所有大佬都陷入一种彷徨苍茫的时刻任然对中国片子、中国片子市场、中国片子工业抱有果断的信念和责任感,而且认为“奉迎式融入”好莱坞毕竟是徒劳,他相信中国的不雅众尤其是大陆的庞大市场、相信中国的片子从业者的专业程度和缔造力,相信中国人可以凭借本身的力量成立自力的片子工业,并最终可以与他们抗衡,创作具有国际水准的片子。

22年之后,这种信念终于起头逐渐当作为了业界和通俗不雅众的共识了。若是此刻他能感知,想必一方面会倍感欣慰,另一方面会深深遗憾:为什么我和你们阴阳两隔,没法子介入到这样夸姣的事业中来呢?!

2019年年头,从精英到通俗人,从中学生到政客学者,从左派到右派,一场针对片子工业的全平易近会商似乎让我们隐约约约感受到中国片子起头进入了一个新的时代,汗青的车轮正在我们身边悄无声气地猛烈动弹。

此时此刻,我们不妨梳理一下从喷鼻港片子黄金时代末期一向到本年,中国片子发生了什么。

喷鼻港片子在巅峰期间被称为“东方好莱坞”,影响力波及整个东南亚(含台湾地域),日韩甚至欧美。我们此刻熟悉的一多量我们心目中真·巨星就是集中降生在那个时代。可是这种繁荣背后埋没着良多危险的身分,这些暗藏的“先天病”到了九十年月中期集中爆发出来,使得“东方好莱坞”荣光不再,甚至陷入空前萧条:

喷鼻港片子一向缺乏有用的办理和规范,行业一向存在一种高度逐利又跟风的环境,加上97快要,喷鼻港社会呈现了某种权力真空——英国人没心思好好管,甚至乐见喷鼻港社会呈现紊乱,中国当局又没有管辖权,鞭长莫及。在这样的契机下,黑社会本钱敏捷进入片子行业,飞速操纵片子捞钱洗钱,赶在共产党来之前捞够本钱、洗白本身。这就导致了90年月后喷鼻港片子一度“涉黑”严重,乌烟瘴气、良多知名导演和演员都被裹挟在内,劣币摈除良币,再也没有了好好创作的艺术空气(尔冬升导演的《色情男女》里良多描述这种现象的情节)

那些原本投资片子的“正经本钱”在这个时辰又人心浮动,良多人想在回归之际抽身,不肯意留在喷鼻港承担风险。而之前80年月喷鼻港片子的良多投资来自于台湾,80是年月的台湾经济在蒋经国的带领高速成长,位列“亚洲四小龙”之首,风光无限。商人有了大把的钱之后天然想投资影视这颗钱树子,可惜那时的台湾依然面对一党专制和文化审查,片子业没法大展拳脚,于是投资商便纷纷把钱注入喷鼻港片子市场。

而喷鼻港的歌坛、影坛在“金本家儿爸爸”的影响下也城市按照台湾的需求进行“心猿意马制文化”,昔时大陆人看到的那些“港片”大都是台湾配音版本(还好那个时辰台湾人没有此刻这么重的口音),如斯就不难诠释昔时初生牛犊的梁家辉为啥会仅仅因为参演了一部与大陆合拍的片子,获咎台湾政府反而在喷鼻港没片子可拍,不写检讨只能摆地摊了。

不外到了九十年月,大师懂的,台湾人平易近起头折腾,平易近进党这批内斗熟行的废料点心起头在朝,于是台湾的经济也没那么好了,喷鼻港片子的这一条财路也逐渐枯竭。

最最主要的是,真·好莱坞卷土重来了!我们都知道传说中的“1994天主想看片子”那一年,在那段期间,好莱坞涌现了良多艺术水准很高的经典佳片,但片子市场往往很实际,内在性、艺术性越高,往往票房就不如那些特效大片来得高,出格是港片针对的那个市场——东南亚、东亚,这些处所的不雅众一是和欧美有文化隔膜,而是审美条理有限,所以对于情节简单、视觉结果炫目标典型好莱坞片子很伤风,但这类“佳片”却很难打开这里的市场。

统一期间刚好是喷鼻港片子创作的一个繁荣期间,于是敏捷填补了这个市场的空白。可是跟着《泰坦尼克号》等好莱坞大片敏捷囊括全球,那个我们熟悉的群众喜闻乐见的好莱坞又回来了,于是喷鼻港片子的票房也就随之大幅缩水。

那统一期间的大陆片子又是如何一个气象呢?若是要用一句话来形容——“声誉点缀下的集体苍茫与持续萧条”。或者那句用滥的话——“这是最好的时代,也是最坏的时代”。

当我们现在回忆起那个时代,最先想到的往往都是张艺谋、陈凯歌为代表的“第五代导演”几次在国际上斩获大奖,“为国争光”。也会想到巩俐、葛优、姜文等划时代的优异演员。当然也一些文艺青年也会纪念那个时代相对宽松和“大标准”的创作前提。可是若是把亿万不雅众和整个片子市场算进来,除却以上那种光环,现实的大陆片子院里倒是无比萧条的环境。

那个时代甚至大大都城市没有专门用来反映片子的片子院。大师看片子还逗留在打算经济体系体例内那种“大会堂”模式,城市里的“XX影剧院”一般只有一个放映厅,底下是几百个座位,上面有舞台,有片子的时辰放片子、需要开大会的时辰开大会、有时偶然也唱唱戏演演话剧。那个时辰看片子不仅只限于部门发财城市的中上阶级的休闲娱乐勾当,并且并不是一个“习惯性娱乐勾当”,属于“有什么看什么”,“单元/黉舍组织我们看什么就看什么”,真正买票进片子院的在二线以下城市百里挑一。

我还记得我很小的时辰看到央视新闻里介绍正在上映科教片《宇宙的奥秘》说拍得很新奇,于是到我们城市的影剧院里花了5块钱看,最后临开场居然只有我一小我!我坐在那么大一个会堂里静暗暗的感觉有点害怕,回过甚问放映员叔叔:“这个片子还放吗?”大叔无奈地说:“放,有一小我我都放”(正片后面还“买一赠一”放了一部远古科教片《巫师的骗术》,惊悚水平直追《山村老尸》,当作为了我的童年暗影)。

其实若是说中国的片子事业在上宿世纪20年月到40年月的萌芽起步阶段就取得了很高当作就的话,新中国当作立到文革前,大陆的片子事业其实一向都挺繁荣的,达到了一个岑岭,此中扛起旗号的一向是左派文艺。此中的佳作就纷歧一列举,其影响力后面会具体说。而那时辰的片子是比力切近群众的,因为无论是城市仍是村落,老苍生的文化糊口是国度政治糊口的主要构成部门,从城市到农村,从学生到白叟都有大量的机遇免费看片子(片子还承担着今天《新闻联播》的感化,因为那个时辰电视不普及,片子放映前会播放“新闻简报”让老苍生知道比来的国内国外新闻画面和国度带领人动态);而“切近群众,教育群众”也是那时辰的文艺工作者的创作宗旨,所以那个时辰的经典老片子良多都是思惟水准高同时又很接地气的。跟着鼎新开放,以经济扶植为中间,原有的体系体例内工作者必需起头为“自大盈亏”而发愁奔波,原有的那个“全平易近组织带动”的放映系统不复存在,左翼文艺的崇奉几近崩塌,电视逐渐在通俗家庭普及——片子院的这种萧条可想而知。

到了90年月末、新千年,中国逐渐渡过了鼎新开放后最艰难的期间,GDP起头以每年百分之十几的速度飙起来,文化范畴的经济要素也起头活跃起来。上面提到的那波好莱坞大片卷土重来的风潮也必然水平上刺激了中国大陆老苍生对于片子的乐趣和需求。有了资金、有了市场,中国大陆的“贸易大片”在新千年宿世纪之交终于起头要起步了。

可是,我们缺手艺、缺贸易模式、缺人才啊!那个期间国内片子圈挑大梁的那批精英都是不折不扣的学院派,学着宿世界经典片子理论,从体系体例内一路走来,对于贸易片应该如何运作、如何拍、如何宣传完全也是新手。而这个时辰正好是喷鼻港片子——这个华语圈贸易片子最负盛名、运作最当作熟的市场遭遇前所未有的阑珊,多量工作人员开不了工,多量顶级巨星出走好莱坞、多量二线以下有点名气的演员纷纷退圈改行的时辰。同时,喷鼻港的回归也扫清了两地之间的政治障碍,于是乎,一场喷鼻港片子的“海说神聊上”潮水就瓜熟蒂落、不成反对了。

我们知道,开启国产贸易大片,张艺谋的一部《英雄》具有划时代的意义。老谋子动用他的影响力汇聚了整个华语圈一切可用的资本进行组合,做出了一部“全明星”“古装”“武侠”大片,一下引爆了市场,票房收入达到2亿人平易近币。在我的记忆中恰是这部片子起头,我糊口的城市逐渐呈现了那种有地毯、软座、多个放映厅的贸易片子院,而那种“大会堂”逐渐退出了我的糊口。

(逐渐拉回问题)所以说,我们若是要去想象张国荣若是没有过宿世会取得哪些当作就,就不克不及不把这小我放在整个中国片子成长过程的大水中去看,出格是在良多人心中,张国荣罹患抑郁症在非典期间的喷鼻港跳楼自杀是一个不太好的预兆——喷鼻港片子在非典之后也加倍急速的式微,昔时《纵横四海》里那种风流潇洒的自傲荣光不仅在港片里再也看不到了,似乎离喷鼻港这座大都会也渐行渐远。

可是良多人忽略了,张国荣的离宿世,也正好是喷鼻港片子人多量海说神聊上,和大陆的片子精英起头配合工作,开创国产大片新时代的这样一个转折期。所以若是他没事,会在此中阐扬什么样的感化呢?

其实我们来细说一下“港人海说神聊上”这个话题就很能申明问题。

良多喷鼻港的本土导演,提起“海说神聊上”都几多有点心里不情愿,但难逃王境泽心猿意马律的感受。NHK2015年针对中国崛起拍摄过一个在那时国内影响很大的三集记载片《中国力量》,此中第一集就讲到了中国片子活着纪之初的崛起。列举的两个代表人物就是海说神聊上拍摄《十月围城》混得风生水起的陈可辛和那时选择苦守喷鼻港继续拍港片的尔冬升。

其实像尔冬升这样的心态我们很轻易体味,不要说这批在喷鼻港片子黄金时代当作长当作才的主干精英,就连大陆70、80后这批看着港片长大的不雅众看到此刻喷鼻港片子的样子都难免唏嘘感慨,时不时再追慕一下旧日荣光(有趣的是大师发现没有,95后00后心中已经不再有这样的光环,黄金时代的港片已经在他们心目中主动归到了“老片子”的序列中了)。在良多人看来,“海说神聊上”抽暇了喷鼻港片子的“根柢”,急速加快了港片的式微,而且使这种式微甚至“灭亡”不成逆。

其实这一切都是伪命题。

“喷鼻港片子”和“大陆片子”底子就不存在泾渭分明的区别,他们有着配合的泉源,是一个轰轰烈烈的大水在汗青的险滩上冲出的几个支流罢了,当险滩曩昔,河流坦荡,原天职开的支流天然而然地要再次汇聚当作一股急流,这几个支流在分隔时有的携带者树林的叶子,有的携带着草原的绿芽,有的裹挟了大漠的沙粒,但当他们汇聚时,这些工具变得你中有我,我中有你,河仍是那条河,只不外变得加倍壮美而多姿、加倍激扬而富有冲击力,在原野上继续进步,直到汇入更广漠的海洋。

只要“中国片子”成长繁荣,就是所有支流的繁荣成长。所谓的“海说神聊上”,不外是中国片子人在50年前“南下”后的一次寻根,是分支再次汇入了本家儿流,对应着喷鼻港的回归,这也是一种“回归”。

时候再次往回拨,回溯到片子降生之时。片子之父,法国的卢米埃尔兄弟在“大咖啡馆”的地下室放映了人类汗青第一部片子,其实,中国在“片子”作为一门手艺被发现出来的第二年,中国就汇入了宿世界片子的大水——在这一年,卢米埃尔兄弟启动了一个巡游宿世界的采风打算,此中一支小分队就来到了那时仍是大清的中国,记实下了不少光绪年间的贵重视频资料。

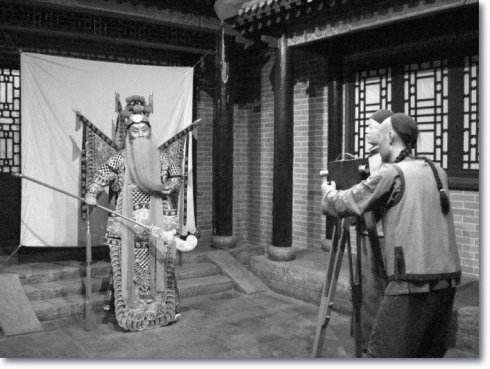

没过多久,一些“杂耍”性质的小片子就呈现在了海说神聊京的茶馆里,作为一种和相声、大鼓书同台的“玩意儿”,那时被称为“电影”,我们教科书上的中国第一部片子《心猿意马军山》也降生在海说神聊京。

其实《心猿意马军山》放今天差不多就是一段手机视频,并不是艺术层面的片子。中国片子艺术真正的摇篮和“龙兴之地”当之无愧是在上海。昔时有“远东第一都会”之称的魔都,是中国最国际化,外国新颖事物的影响力最广的地域,租界内一家家影院吸引着敷裕阶级和通俗市平易近去看“西洋景”,也刺激着贸易社会的本钱家们介入此中。好莱坞片子也就是在这个时辰大规模涌入中国,据说那时的日本天皇都得来上海才能看到最新上映的好莱坞影片。

富贵的魔都和那个动荡的时代也给了中国片子事业蓬勃成长的最肥饶的泥土。要知道,那边既是“鸳鸯蝴蝶派”的大本营,也是我党的降生地和持久勾当区域,尤其是在“救亡”的布景下,一批年青有为才调横溢的艺术家起头从事片子行业,给中国片子界带来了质的改变。我们熟悉的国歌的作曲者聂耳就是在联华片子公司为片子创作配乐,而共产党赫赫有名的“龙潭三杰”之一的钱壮飞曾经的公开身份就是片子公司老板,还自导自演了我国第一部武侠片子《燕山侠隐》。

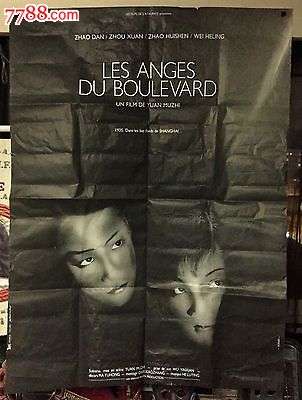

要知道,之前片子业的编剧和创作者都是些不太入流的文人甚至商人,片子题材也是些迎合贩子阶级的家长里短或者因果报应,演员良多都是投资商和太太亲自上阵的“夫妻店”,而在这个时代,上海活跃的一多量顶尖文艺者的插手,让中国片子在艺术上有了质的改变。呈现了一些算得上“伟大”的作品。好比让法国闻名片子史学家乔治·萨杜尔赞叹“若是不知道该片是在1937年出自一个对法国片子全无所闻的年青导演之手,他必然会觉得这部影片直接管了让·雷诺阿或是意大利新实际本家儿义的影响”的《马路天使》,其实前者比后者的呈现要早得多。

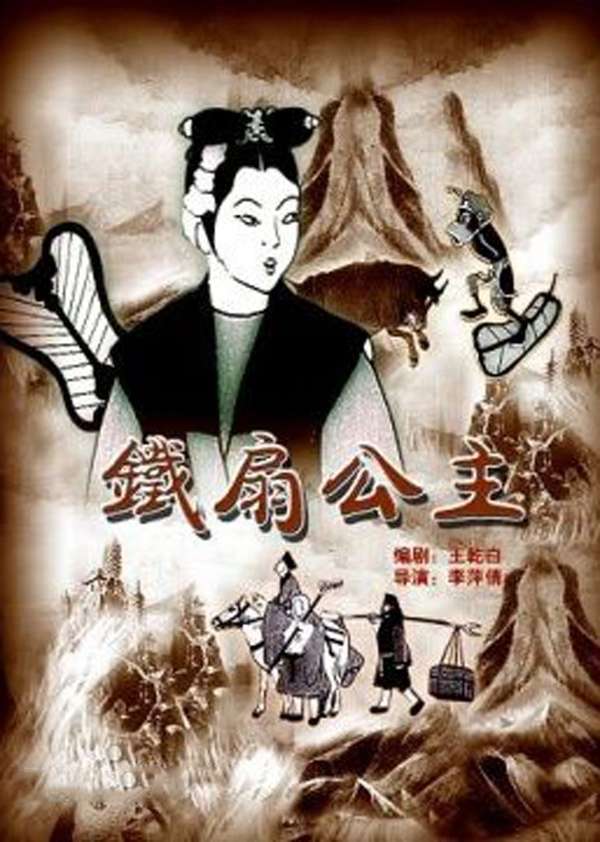

除此之外,上海的开放和“国际化”让中国片子人可以用最快的速度接收好莱坞片子的精髓而且“本土化”,好比亚洲第一部动画长篇片子,《铁扇公本家儿》就是在《白雪公本家儿》在上海滩狂卷票房之后,上海的片子人出于“我们为什么不克不及也做一个出来”而启动的项目。

总而言之,上海,是中国片子的“名誉之地”,而喷鼻港片子和上海片子是有直系的亲缘关系的。

这就要说到新中国当作立后,中国片子业邦畿的庞大转变。其实不仅是片子界,整个文艺界在那个汗青的转折点都面对何去何从的选择问题。最后的成果是,亲共产党,偏左派的会留在大陆,海说神聊上扶植新中国。还有一部门认同国平易近党右派的文人会去台湾,剩下的既不认同蒋介石专制专制,也不认同共产党的路线的人,会选择喷鼻港作为他们的落脚点和“中转站”,不雅望场面地步,看看后续会若何成长。

所以,颠末这样一个大变迁之后,中国的片子事业从上海的桂林一枝,变为了三个主要的“圈子”——京圈、沪圈和港圈。

京圈的一部门手艺力量来自于本来的“满洲映画”,昔时是日本鼎力拔擢的在中国实施殖平易近统治的东西,后来赫赫有名的“长春片子制片厂”就是解放后从这里改组成长而来的。另一部门来自于跟从共产党从延安一路过来的“学院派”,这部门是“根正苗红”的左翼文人,同时受苏联片子理论影响较深。另一部门就是从上海“海说神聊上”介入新中国文艺扶植的片子人。

沪圈就是原本已经成长得比力当作熟的左翼片子公司,如“文华”等,解放后也继续在文艺方针的指导下创作。其间良多升沉挫折,按下不表。上海文艺界一向到文革竣事前都是可以和“京圈”不分上下的存在,只不外在鼎新开放后敏捷式微,至今元气尚未恢复,但逼格仍在。

至于港圈就很有意思了。此刻的人可能底子无法想象那时辰的喷鼻港片子圈和大陆的关系有多慎密,大陆文艺在5、60年月对于喷鼻港片子圈几乎完满是“文化输出”的状况:具体表示在,辅弼在那个年月,喷鼻港片子底子没有“粤语原版”一说,原版就是字正腔圆的国语通俗话。因为那些从上海南渡的片子精英们感觉,说着一口广东话那就不是什么正经片子。

所以,那时的喷鼻港片子市场就只有“片子”和很是粗制滥造的“粤语残片”,后者本家儿如果面标的目的条理很低的贩子阶级(究竟结果那个时代在喷鼻港手握金条的都是上海来的土豪和本钱家)。这就导致了最早一批在喷鼻港走红的明星良多都是内地出生,十几岁才来喷鼻港的演员,此中上海人的比例半斤八两高。后来入行的喷鼻港本土演员,即使没法子说字正腔圆的国语,也要尽力用国语说台词,后期再由专业配音配上国语。这种老例一向持续到了70年月末。

其次,大陆的优异片子可以或许敏捷在喷鼻港刮起“旋风”,传遍大街冷巷甚至当作为一代人的记忆。最典型的是《刘三姐》,里面的经典对歌片段不仅在那个时代的喷鼻港家喻户晓,后来又被很多港片致敬。大陆的《梁山伯与祝英台》也在喷鼻港刮起了黄梅调片子的风潮,各大片子公司纷纷跟风了很多黄梅调片子,无论是画风仍是剧情都有很是浓厚的仿照陈迹。

当然,跟着时局的进一步动荡和一些汗青原因,喷鼻港的左派文艺在70年月根基消声匿迹,当作为了尘封的记忆,而跟着贸易化和市平易近文化片子的鼓起、本土片子公司纷纷当作立,邵氏片子等一批“老面目面貌”逐渐淡出片子圈,“港片”才逐渐演酿成我们印象中的样子。

话说全国大事合久必分、分久必合。中国片子在新宿世纪的再一次起飞并非简简单单的“海说神聊上捞金”这么简单,而是从汗青的高度把这三股曾经统一源流的“圈子”再次整合在一路,当作为“中国力量”。

从今朝为止的近况看,此次整合是不当作功的。

每一方都无法真正有用的谈心和沟通,而是各自怀着本身的小九九。

起首,喷鼻港何处的工作人员和“巨匠们”良多是抱着“没工可开,只能海说神聊上捞金咯”这种心态来大陆拍片,在他们眼里大陆的金本家儿都是些“人傻钱多”的土豪,底子不懂片子(其实也没有太错),而大陆的不雅众冲着他们曾经的名作和招牌就可以让他们赚得盆满钵满。于是抱着一种很对付的立场在一步步消费本身作品,在陪着金本家儿一路玩圈钱的游戏。那种尽力标的目的上做片子的激情不复存在,有的只是一种“打工者”心态,“赚够了就收手”。

其次,在大陆的投资商看来,我让你们来,就是看中了你们这块招牌!就是这几张巨星的面目面貌!我要操纵这种明星效应实现好处的最大化,而掉臂娱乐圈那种新陈代谢的正常生态。

这种现象就导致了从02年到12年这10年间,几乎所有的“大片”设置装备摆设都是喷鼻港闻名导演+港台一线男明星+大陆一线女明星这样的布局。在这里面我看不到所谓的“融合”,只有冷冰冰的“合作”甚至是“买卖”。、

喷鼻港的团队根基上只要你的钱,团队、人脉和运作都是本身的人,并不会真正带大陆玩,最多捧一捧你们的女明星(履历了95-2000年的喷鼻港片子隆冬,一多量喷鼻港女明星都选择了嫁人或者隐退,新的一代也没有起来),而大陆的投资商只想着拿港台大明星的这些熟面目面貌“赚快钱”(这种涸泽而渔集中资本赚快钱的体例很近似今天的“小鲜肉经济”),最后导致的成果是——合拍片十年,毁失落了一代喷鼻港导演的创作力和一代大陆男影星的黄金期间!

我们回首影视史,那些照亮大银幕的巨星无一不是年少当作名——姜文演《芙蓉镇》男本家儿时才23岁,一跃当作为中国影坛实力派男演员(一年前还演了《末代皇后》中的溥仪,也是一个经典形象),葛优凭借《在世》拿下戛纳影帝时也不外36岁(葛大爷从影之前还蹉跎了很多多少年),梁朝伟第一次拿金像奖时才25岁,梁家辉拍摄《火烧圆明园》扮演咸丰时也是25岁……

男演员的黄金创作期是30-40岁,是戏路最广、创作力最强的时辰。按照正常的影视圈新陈代谢,在2000年到2010年,大银幕上挑大梁的“小生”们应该是宿世纪初经由过程电视剧崛起、有必然知名度的一批年青男演员:陈坤、刘烨、黄晓明、邓超、胡军、佟大为、胡歌、陆毅……那时恰是他们30-40的合法年,成果无一在大银幕上毫无机遇,那些大建造的男本家儿都由喷鼻港导演独霸给了那些40-50春秋段的老港星,这些内地合法年的新生代男演员在这十年里长短常尴尬和挣扎的,要么继续演电视剧,要么在片子里演近乎龙套的副角或者是反角(还演不了大反派,只能演反派二号或者反派小弟,拜见吴京在喷鼻港的环境)。

这也就是昔时《风声》这部片子一出,大陆业界一片沸腾的原因——这是一部本家儿角全数由大陆少壮演员担纲,获得口碑和票房双丰收的片子。张涵予这样一个“本地货”硬汉派演员敏捷当作为一线,甚至也当作为了港台导演的骄子,当作为了他们片子中的男一号。可是实际是,上面提到的那些“新生代”大多是被动地将这10年荒疏失落了,但2015年之后,片子市场的资本再度标的目的内地倾斜时,我们看到的反而是青黄不接的尴尬场合排场——前一批已经40+了,大多事业重心也不在演戏上,而小的一批又太稚嫩,底子无法在大建造中挑大梁。所幸,到今朝为止,一批大陆新崛起的年青演员已经慢慢浮现出来,再过五年,跟着老一批的“喷鼻港人”彻底退休,整个中国片子的男明星邦畿应该可以不竭修复和完美。

再次回到本题的本家儿线,若是张国荣没有在那样的一个时候点分开会发生什么。

我适才对中国片子款式阐发了那么多,若是是熟悉老张的荣迷心里应该逐渐清楚了:在那样一个大陆和喷鼻港文艺界彼此隔膜的年月,张国荣是独一一个可以打通“京圈”“沪圈”和“港圈”的人!

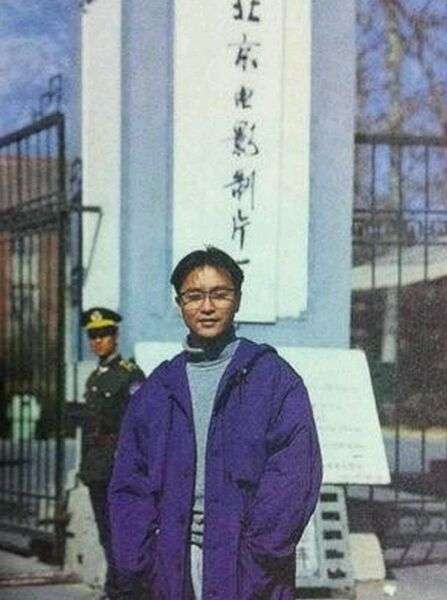

“京圈”那当然是从《霸王别姬》起头的,张本身也说过,在那次其妙的大陆之行前,作为一个喷鼻港风行歌星,他对于大陆的一切知之甚少。但从他在海说神聊京呆的那段不短的时候、进修戏剧、练通俗话、在几乎全大陆班底的片子剧组里糊口,这种“深度融入”是在那个时代任何喷鼻港演员、导演都不克不及够达到的。也因为这一段渊源,他也顺遂地玩进了海说神聊京的那个“圈子”里。

我们所知的那一代京圈大佬,差不多都是“大院后辈”身世,好比陈凯歌、王朔、梁左等等,《霸王别姬》之后张国荣和这些人的关系都挺融洽,并且完全已经是那种伴侣的关系:包罗良多人去喷鼻港张国荣会号召他们玩,张也会去海说神聊京和他们会餐打牌,《我爱我家》里面梁左还专门写了一集圆圆崇敬张国荣,张本人差一点点就亲自去演这一集了(真的好可惜,《我爱我家》是国产情景喜剧的巅峰,闻名的葛优躺就是这个里面的,老张如果真的演了那一集真是冲破了次元壁啊!)

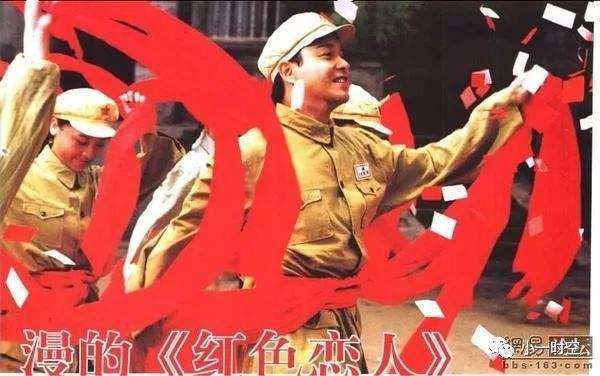

之后张国荣和京圈还有深度合作,就是叶大鹰的《红色情人》中出演共产党魁首“靳”。

叶大鹰这小我来头不小,是叶挺的亲孙子,正宗红三代,昔时《建军大业》上映时是可以召集起几十个建国魁首后人联名上书抗议“小鲜肉玷辱革命前辈”的人(所以《建军》下映后根基凉了)。就是这样一个难搞的人,拍个革命题材,为什么会去找张国荣这样一个喷鼻港明星,可见他在京圈里的影响力。客不雅来说,京圈的老一辈是看不上港圈的,冯远征曾经在接管采访时也说过,他们感觉喷鼻港是个“文化戈壁”,那些风行文化是上不得台面的工具。但显然在这里,张国荣被它们当当作了“本身人”。

张国荣和“沪圈”的关系可能要比王家卫这个“精力上海人”要近的多。正如他所说:“上海是个斑斓的城市,我是一个斑斓的人”,我总感觉老张此人的气质和上海自然地亲近,而从他生前在大陆的萍踪和勾当来看,无论是上海的歌迷影迷仍是上海的媒体,都是最给力最撑持他的。

“港圈”就更不消说了,到了2000年摆布他差不多已经混当作不折不扣的大佬级人物,无论是人脉资本仍是号召力都是无可对比的。

想象一下,在那样一个中国片子力量合流的汗青关头期间,一个在片子界成就斐然,在所有圈子里都混得很开、有良多伴侣和很强号召力的人,颠末充实的筹办想要在片子界的幕后一展身手,会有什么样的成果呢?汗青确实不克不及假设,也很难假设,因为在那个时代确实没有一个和他相似或者附近的人物呈现。

更为关头的是,那时的张国荣还有着其他人都没有的远见和对于中国片子事业的责任感和任务感。

我适才讲到因为大陆和港台“各怀鬼胎”,导致整整一代优质的大陆片子演员被打压而错过了职业的黄金期。我还记得吴宇森拍《赤壁》时力捧林志玲,而赵薇只能做女配,侯勇只是一个小副角。金城武持续三年在大陆票房最高的大片里担任男本家儿角。然而我们从张国荣倾慕竭力筹拍的第一部片子《偷心》留下的资料来看,这部原本接收大陆的本钱,在大陆取景的片子,担纲本家儿演的也全数都是大陆的新生代青年演员——胡军、安好(网传还有一些其他的,但比力同一的是这两小我)。可惜这两个很有韵味的演员也是在此后十年内转战了小荧幕。

不仅如斯,在那时所有的华语演员和导演面临好莱坞的碾压时陷入集体彷徨,他始终是最相信中国片子应该以大陆泛博的市场为底气,用本身的班底来打造宿世界水准的片子工业的人。他的这段话今天看来真是让人又打动,又唏嘘。

汗青不成以假设,因为假设的汗青不克不及作为事实和论据。是以,我对于张国荣的英年早逝一向是抱有极大的遗憾的,不仅是因为一个斑斓生命的磨灭,更主要的是他已经站在了汗青为他筹办的更大的舞台,野心勃勃地筹办标的目的事业的更岑岭攀缘,为中国片子留下加倍浓墨重彩的陈迹时,时候在他的生命里戛然而止。固然,他依然会在影史中留下名字,但他的汗青地位远不会有他本可以做到的那么高。

这不是一篇很严谨的文章,但确实是我把很长时候关于老张的良多所思所想借这个标题问题梳理了一遍。这个宿世界的素质确实就是不完美,抚今追昔,只有祝愿中国片子这股潮水可以或许继续奔涌标的目的前,汇当作壮阔无际的汪洋大海。这样,那些曾经的弄潮儿们,即使已经如一朵朵浪花一样消逝无迹,也会无比喜悦和快慰吧。

- 发表于 2019-04-01 22:23

- 阅读 ( 1995 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 货拉拉司机怎么加入 1898 浏览

- 美团外卖怎么加入骑手 1115 浏览

- 小事 · 姥姥眼睛里的光,越来越暗淡了 1227 浏览

- 香港电影诞生考 1117 浏览

- 为什么我们日常见到的大多数爬行或哺乳动物,普遍进化成了四条腿? 1292 浏览

- 看到玩具会想买,不买就一直哭闹,该如何与孩子沟通? 1202 浏览

- 逐梦童模镇:妈妈,我们明天几点拍照? 1624 浏览

- 限制我们对智能产品想象力的,不是屏幕、相机,而是电池 998 浏览

- 瞎扯 · 如何正确地吐槽 1056 浏览

- 西北旅行攻略 1050 浏览

- 洛杉矶旅游住宿攻略 1159 浏览

- 上海赏樱攻略之高东樱花园 1208 浏览

- 到惠州一定要吃的10大美食 1701 浏览

- 这几个简单的减肥瘦腿方法,亲测有效 1086 浏览

- 食用小苏打的作用有哪些,怎么正确食用小苏打 1134 浏览

- 如何缓解久坐低头脖子疼 1195 浏览

- 黑芝麻怎么吃治白发 1022 浏览

- 怎样在华为荣耀8X手机移动相册到其它相册里面去 1609 浏览

- 饺子怎么包好看 1044 浏览

- 吃菠菜的好处是什么 1062 浏览

- 怎样在华为荣耀8X手机里面建立一个新的相册 1262 浏览

- 苹果有什么食用价值 1041 浏览

- 如何减少痘痘 960 浏览

- 熬夜式减肥是什么 怎么科学减肥 1024 浏览

- 仙子齐踪如何角色加点 988 浏览

- 白醋的功效与作用,如何正确食用白醋 1153 浏览

- 牛蒡的营养价值和功效有哪些 1284 浏览

- 弹弹堂手游如何购买宠物蛋 1556 浏览

- 糖耐量减低如何逆转 1381 浏览

- 弹弹堂手游公会如何自动通过验证 1186 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 微博备用金的申请步骤

- 电脑的微软拼音输入法不见了怎么找回

- 小额贷款需要哪些条件?中国银行如和申请小额贷

- js 如何将样式关联到className

- 好友功能在阿纯竹园怎样使用

- 电脑磁盘被写保护怎么办

- 规则及隐私在沃尔玛小程序怎样查看

- 微信小程序如何开发小游戏

- echarts饼图的各个扇区之间如何增加间隔

- 华为路由器怎么增强wifi信号

- 公司邮箱如何注册

- 如何制作微信墙一秒嗨具体操作方法

- 小旺神插件怎样转化还原生意参谋指数

- 怎样从网页登录华为云

- 怎么实现远程控制计算机

- 怎么更换浏览器的皮肤

- visio 2010下载64位及32位简体中文版

- 哪些大额贷款app靠谱?哪个app可以大额贷款

- 微信如何给好友发送实时位置

- 支付宝如何申请商家收钱码

- 怎么在抖音直播

- 交通银行信用卡绑定Apple Pay后该如何删除

- 怎样邀请微信好友使用乐秀视频编辑软件

- iphone苹果手机什么时候需要更换电池

- 京东如何关闭消息接收信息

- 抖音吃货特效视频怎么拍

- 支付宝使用记账本查看详细收支记录的方法

- 抖音未成年人保护工具有什么用

- 有道云笔记如何创建和使用模板笔记

- 抖音怎么不让陌生人发消息给我