为什么大陆歌手比港台歌手唱功差?

导语:虽然《我是歌手》有大量的后期技术处理,但并不妨碍场外观众比较他们的唱功。本季《我是歌手》播出了三场,已能大致体现歌手们的唱功水准。

大陆有13亿人口,港台不过弹丸之地。但在流行歌曲市场上,港台依然占有极大优势。大陆和港台歌手的技术水平是否存在差距呢?《我是歌手》给了他们同台竞技的机会,可以将唱功进行比较。

谁唱歌更好听,这是无法比较的,但歌手的唱功却是可比项。很多人会把嗓音的自然天赋与唱功混为一谈,通常,能飙高音、爆发力强的歌手,往往被认为唱功非凡。但在评判歌手的技术时,这类自然天赋并非重要的参考指标。

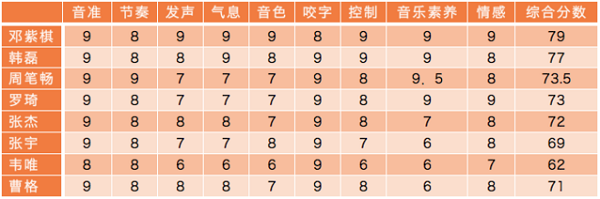

一般来说,评价唱功的技术标准为如下几项:音准、节奏、发声、气息、音色、咬字、控制、音乐素养、情感。对一个歌手的评价,对后两项的评价可能因人而异,但前几项很容易在业内有基本共识。

只是比较唱功要有合适的机会。大陆“春晚”之类的综艺节目,大家都是假唱,我们听到的无非是唱片录音。而唱片录音远非一个歌手的真实水准,有些歌手录音是一句一句甚至一个字一个字录出来的,且录音师可以在后期修饰歌手的声音。

只有清唱才能体现一个歌手的真实唱功,无任何技术修饰,人声的每个细节展露无遗,当然,清唱多半只能在学校澡堂听到。卡拉OK也能展现一个人的唱功,它的伴奏是固化的合成版本,不能适应人声做调整,也没有加额外的效果器,但相比清唱,有一些小瑕疵可能被伴奏掩盖。

演唱会看似只是豪华版的卡拉OK,实则不然,音乐可以随人声实时调整,把人声的频率让出来,并与人声相互适应。而人声也可以连接实时的效果器做压限、EQ、激励、修音等实时调整:

100hz左右是人声低频的集中频段,喉音就集中在此频段附近,稍作提升可增强人声的温暖感;200hz左右决定人声的清晰度,而人声的中心频段集中在800-1000k。

“实心”的听感主要集中在此,齿音主要集中在4-5k以上——总之,好的音色是不同频率的泛音间的比例的产物,声音可以经录音师的手修饰得更加漂亮。当然,气息、真假音转换、爆发力、共鸣音这些则是调不出来的。

所以,演唱会绝非K歌房听歌手演出——现场听众听到的人声,很多参数已经被调整,如果有人在演唱会上跑调,只能说明他唱功实在太差。当然,如果歌手要发行演唱会的现场录音版CD,经过录音棚二次缩混,会变得更为精致。

而最近正火的《我是歌手》在后期技术处理上,比一般的演唱会更精致复杂,它采用人声音乐分轨录制,每首歌的分轨竟多达120多条,而且它并非简单的现场直播,还经过了后期的修音,所以,现场观众听到的是类似演唱会的实时缩混版,而电视观众听到的则是经过后期缩混的版本。

虽然《我是歌手》有大量的后期技术处理,而且对大部分从电视扬声器听歌的观众来说,由于电视扬声器自身技术所限(着重中频),只能分辨歌手的音准、节奏、高低音,其音色很大程度上被扬声器“过滤”掉了,但并不妨碍场外观众比较他们的唱功。

本季《我是歌手》已播出三场,已能大致体现参赛歌手的唱功水准。

点评:

邓紫棋:音域宽广,技术精湛,除了偶尔吐字不准,音准、节奏、发声、气息、控制力等各项均属一流。

韩磊:大陆学院派背景,气息平稳。但他前两场发声靠后,唱腔老派,第三场的《可爱的一朵玫瑰花》风格突变,其精湛的控制力(真音,假音,平直音,颤音)与充沛的共鸣音令人惊艳。

周笔畅:音域较窄,标准的女中音。第一场表现平平,但第二场的《烦》规避了音域弱点,第三场编曲愈发出彩,原B大调起,回来升C,由基本的4/4节奏转为华丽的12/8节奏,音乐剧风格浓烈,副歌完了再升D调炫技,层层递进,让人意犹未尽。

罗琦:虽然当年号称中国摇滚第一女声,但中断唱歌多年。前三场高音漂亮、直接,这是天赋;高低转换自然,对声音的控制游刃有余,但发声、气息、音色明显大不如前。

张杰:正值当年的男歌手,嗓音条件稳定,再加上后天的努力,唱功比快男时期进步不少,发声、气息、控制均属上乘,但音乐素养及其编曲和声就乏善可陈。

张宇:坚持走苦情歌的路子。音色沙哑沧桑,唱法独特,沙哑中又连带颤音,标识性强,音域不宽,三场对原曲的编曲和声改动非常少,属于用张式嗓音在KTV把原曲重唱了一次。

韦唯:声带老化,气息不足,对声音控制力弱,高音上不去,低音下不来。音色单薄,高潮部分情感平平,对三首歌的编曲和声改编也毫无新意,最后一场《女人花》已将音域缩减到女中音区域,无奈回天乏术。

曹格:虽然编曲、和声了无新意,缺少个人风格,但唱功在参赛歌手唱功实属中上水平,被淘汰是因为其他因素。

《我是歌手》让不同时代的港台歌手和内地歌手同台竞技,譬如60年代的林志炫与周晓欧,70年代彭佳慧与陈明,70后的杨宗玮与羽泉,85后的之邓紫祺和周笔畅。剔除情感因素,无论是基本唱功还是他们对参赛歌曲的现场演绎来看,港台流明显要比大陆流高出一个档次。

按人口基数算,大陆潜在的优秀歌手比例更高。但成为优秀歌手,需要充分的选拔机会、持续的专业训练、高度的职业精神、以及与国际接轨的学习机会。上述基本要素,必须在一个充分竞争并且高度开放的社会才会全部具备,港台正是典型,而大陆则完全是一种世所罕见的奇葩典型。

在港台地区,歌手的商业价值有机会被充分挖掘。为应对竞争,港台在技术上、管理模式上大量借鉴西方经验,制作上也与国际接轨,譬如参加上一季《我是歌手》的林志炫就由一位美国制作人(当时费翔的制作人)发掘培训。

大陆虽然人多地广,但市场较为闭塞,非中国国籍的人在国内公司发片、巡演,都要受到众多政策的限制。这种变相的保护政策使得大陆歌手成名后,缺乏足够的竞争。

港台成熟商业模式下成形的艺人培训体系与仍处于山寨阶段的唱片公司有着天壤之别。1998年春晚,王菲和那英合唱《相约98》,天赋秉异的那英与天赋并不出众的王菲的对比,可算两种环境下对歌艺塑造效果的最直观显现。

“假唱”是中国独有的“演唱”方式,它原本是为了保证“播出安全”的产物,但很快蔓延成绝大部分演出的潜规则。

对大陆的成名歌手来说,且不说北上广深一级城市,光密密麻麻的二三线城市就已让他们的捞金行程倍加繁忙。继续磨砺唱功既无必要,也无时间。而相对严格的港台演出,假唱是无法想象的,演出环境的严苛,督促他们成名后必须致力保持、提升专业素养。

况且,大陆商演后,演职人员的庆功宴几乎是固定搭配。晚睡、嗜酒、抽烟、甚至吸毒,一度是大陆歌手圈子的普遍行为。上一季周晓鸥的烟嗓子,本季曾毁于吸毒的罗琦,在港台职业歌手中很少见到。

《我是歌手》实际上是一场电视真人秀,淘汰机制的最核心永远是收视。唱功固然重要,但歌手自身的形象、舞台服装化妆以及演唱中的肢体语言,尤其是与现场有投票权的观众情感的契合度,才是决定去留的关键。

对大陆歌手来说,这种与港台同行同台竞技的机会,对提升唱功未必有什么帮助,但如果有心的话,提高穿衣打扮以及谈吐的品味,倒是不难的。

注:

音准:对曲调的把握,跑调,走音都是对音调的把握不准。但此类节目的播出都是后期mix之后的版本,只要不是跑得太厉害,基本不会有太大的失误。

节奏:对节奏的把握,慢拍,抢拍均属于此类,切分节奏是事故高发点。

气息:气催声发,声靠气传,气息下沉、平稳,流动是其控制声音高低强弱的关键。也就是常言之“腹式呼吸,气运丹田”。

发声:行内人常说的“开声”。喉头和声带,是歌唱的发声器官,是歌唱的核心部位。喉头稳定低位置和喉头壁打开的状态可以避免声音“扁”“平”,进而“立”而“圆”。

音色:声音色彩是在气息,发声的基础上,靠发声在各个声区里的混合比例来表达。歌唱主要利用胸腔、咽喉、鼻腔、头腔与气息配合产生共鸣,高音着重头腔,中音的圆润流畅着重口腔,低音的低沉,浑厚着重胸腔。

咬字:语言是歌曲的重要元素,准确、清晰,以情带字,字里传情。第一季冠军海泉就因为zh、z,不分,把“两个字”念成了“两个zhi”。

控制:声音的控制首先是对气息的控制,声音集中,由低音向高音唱,或是从高音向低唱时转换自然圆润,避免出现“换声”的断裂卡壳之音,尾音收得干净舒服这些都是控制。

音乐素质:《我是歌手》大部分的曲目都是老歌新唱,“新意”是亮点之一,除去歌手个人风格的不同,对于老歌,编曲和声上的处理是新的卖点,也是选手团队音乐素质的综合体现。

情感:这是打动人的灵魂,只有在技巧纯熟的基础上,歌手才有精力顾及情感的表达。它没有固化的判断标准。

- 发表于 2014-01-22 00:00

- 阅读 ( 996 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 要拼酒?准备工作请做好 1000 浏览

- 不吃早餐到底有什么危害? 864 浏览

- 【春节习俗】大年初四,三羊开泰怎么说 1432 浏览

- 为什么有些单词见过很多次,却总没记住? 1031 浏览

- 中国人的颜色世界与西方不同? 1045 浏览

- 为什么不能随意喂小孩子吃东西? 917 浏览

- 酒后应该吃点清淡的吗? 1096 浏览

- 年年有鱼:鱼胆有多毒? 1051 浏览

- 红酒真能抗癌益寿吗? 938 浏览

- 【春节习俗】大年初三,老鼠娶亲 1011 浏览

- 春节期间,如何处理剩菜剩饭? 921 浏览

- 为什么脑力劳累时更容易发胖? 1112 浏览

- 全球变暖趋势早在16年前就已停止了吗? 1042 浏览

- 【春节习俗】初二回门禁忌多 944 浏览

- “七年之痒”是因为七年后人体细胞会更新一遍吗? 1394 浏览

- 宝宝拉肚子怎么办? 884 浏览

- 神兽“草泥马”到底是什么? 1269 浏览

- 狗能给人看病吗? 1047 浏览

- 酸奶里的益生菌值得买吗? 1017 浏览

- 孩子,你为什么这么熊? 942 浏览

- 【春节习俗】年初五迎财神,各地习俗差别大 851 浏览

- 美国警察,什么情况下可以使用武力? 1123 浏览

- 无籽水果是用避孕药种出来的吗? 881 浏览

- 艳丽的植物都有毒吗? 896 浏览

- 受害者的性兴奋能作为强奸犯的辩护理由吗? 1023 浏览

- 如何合理使用抗生素? 1000 浏览

- 全家共进餐,孩子更优秀? 792 浏览

- 对于癌症,人们有哪些常见的误解? 1116 浏览

- 为什么歌词很难正常地读出来? 835 浏览

- 有机食品,没有看上去那么好? 930 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 芦荟美容、护肤靠谱吗?

- 贫血就需要“补血”吗?

- 美国国家安全局的“量子计算机”什么密码都能破?

- 假如我们不吃饭只补充营养素,那会怎么样?

- 为什么你有时想吃饭有时没胃口?

- 腊八蒜为什么是绿色的?

- 情绪一改变,身体也变化?

- 天呐,我们见过面吗?——谈谈“脸盲”

- 吃木瓜不能丰胸,吃什么可以?

- 从庆丰包子看中式快餐的营养平衡

- 糖皮质激素:救人性命又带来疾病,是天使也是魔鬼

- 抽动秽语综合征:“坏孩子”做怪脸?这是病

- 那些跨越物种的友谊

- 研究衰老的科学家们如何抗衰老?

- 打算养猫?小心它把弓形虫传染给你

- 你的肌肉是酸痛还是受伤?

- 千年以后人类会进化为“怪人”?

- 痛经了?尽快来片止痛药吧

- 甜饮料能喝出多少病来?

- 盐吃太多,容易骨折?

- 烟草为何转基因?

- 权威机构是怎么推荐我们合理食用油脂的?

- 药物的颜色,大小,价格会对疗效产生影响吗?

- 孕妇可以照射x线吗?

- 单位与国际单位制

- 抑郁症患者的世界你不懂

- 瘦人怎样才能长胖?

- 闲谈“蝴蝶效应”

- 那些错误的用眼“常识”,你都知道吗?

- 每周健康小贴士:抗菌皂、鸡肉和电子香烟