还原新闻事件,是在「消费死者」吗?

死者发在网上的信息应该被普遍传布吗,还原事务和「消费死者」有什么素质区别?

死者发在网上的信息应该被普遍传布吗,还原事务和「消费死者」有什么素质区别?

王瑞恩,老王气力大无限,双手举起纸灯笼

王瑞恩,老王气力大无限,双手举起纸灯笼

我们是否应该拥有「被遗忘的权力」?

@invalid s 的回覆认为,发布在网上的信息已经进入公共范畴,从法令角度上来说,纯真转发受害者生前发布的微博简直不属于隐私侵权。(不外,带有欺侮性质评论的转发,可能组成名望侵权,死者的近亲属可以就庇护死者名望提告状讼。)

然而,受害者在发布微博时,可能无法想象本身面临的受众有何等泛博。

一个简单的问题:若是你俄然坐在了马化腾的位置上,会删除本身之前的微博吗?

对我来说,回覆是必定的。原本只是埋怨一句,ofo 退押金排在了一千多万名,此刻可能被解读为对 ofo 起头了本钱的最后围剿;原本只是晒一下在一号公路自驾的风光,此刻可能被解读为和苹果公司眉来眼去。

埃航事务中的受害者,原本对于利用微博的预期可能很简单,只是记实糊口、和熟悉的几十位亲朋分享日常,而不是持续多天并吞热搜榜、相关话题获得 6.6 亿次浏览(该数据由 @梓泉 在「小声比比」公家号文章中说起。)

发布 / 不发布之间的区别,和发布给几十小我看 / 发布给上亿人看之间的区别,何者更大?从法令性质上来看,可能前者更大,但糊口经验告诉我们,显然后者更大。

一张照片,发布给上亿人看,哪怕只有万分之一的浏览者会被唤起性感动,那也是有一万人对着照片撸;一段观光履历,发布给上亿人看,哪怕只有十万分之一的浏览者写下评论说这是在千里送 x,那也是一千人颁发了欺侮性质的内容。

我们简直需要「被遗忘权」(The right to be forgotten),欧盟数据隐私方面的法令简直有这个概念,指的是小我有官僚求互联网办事供给者删除过时或者其它依法可以被抹去的小我信息。在国内,也简直有小我告状搜刮办事商,要求断开特心猿意马搜刮词的链接,从而让小我无法被搜刮引擎找到的案例。参考 @王融 的文章:

王融被遗忘权很美评国内首例被遗忘权案

在埃航事务中,尽管微博已经应一名遇难者家人要求,封闭了其微博账号,但遇难者所发布的内容,仍然能以各类形式被搜刮到。一个脑洞:或许今后社交媒体味增添一个选项:「我要求网站在本人灭亡后,删除所有发布过的内容,并断开搜刮功能与本人所发布内容之间的链接。」(例如,禁止搜刮引擎抓起本站特心猿意马的内容。)(不外相信手艺上会有半斤八两大的坚苦,或许一时无法实现。)

--

这个问题是我提出的,上面仅仅是在回应今朝看到的关于隐私的会商,在新闻伦理的部门等候从业人士的不雅点。

从读者的角度,我认为比来一些自媒体文章和《永不达到的列车》这样的特稿有素质区别。后者显然是花了必然功夫,寻访相关人士,细心还原死者的糊口。特稿写作不是这么轻易的工作,我的一位伴侣的创业项目比来激发了一位撰稿人的存眷,对方甚至要求本身在公司练习一段时候以领会贸易模式。

比拟之下,若是采访仅仅靠看图措辞,对人物的描绘只限于在几条微博的根本上不竭抻长扩写,那么我倾标的目的于认为,这位写手对糊口和灭亡都缺乏敬意。

一丁,肉吃多了,未能远谋

一丁,肉吃多了,未能远谋

一句话结论:不该该被普遍传布。即便死者不会措辞,但公序良俗常明。

在侵权责任法的概念中,有一个词叫做平易近事好处:指虽未被法令明文划定或未被司法实践认心猿意马为是一种权力,但也受到私法必然水平庇护的好处,包罗人身好处与财富好处。和本次事务相关的人身好处例如死者的名望、隐私。

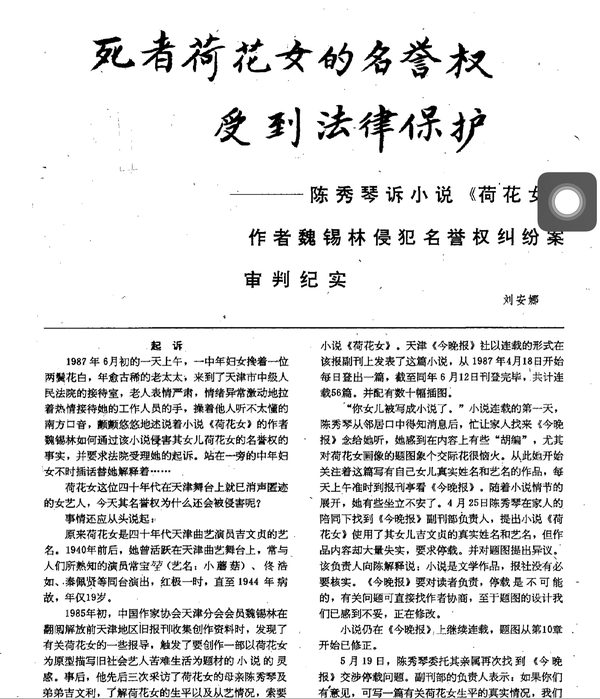

在具体阐发之前,想先予大师介绍“新中国死者人格权益第一案”:

在我国大陆地域,鼎新开放后第一例激发全国性存眷的即是“荷花女毁誉案”:陈秀琴诉小说《荷花女》作者魏锡林加害名望权胶葛案。

其案情不算复杂:原名吉文贞的荷花女原本也算是天津卫小有名气的艺人,不幸早年病殁。在鼎新开放之后有位魏兄想在《今晚报》上,趁着春风想“报复一下旧社会”,在对荷花女的事迹普遍走访之后形当作 11 万余字后就起头连载了。

可是跟着连载的起头,表露了魏兄小我创作的当作分:

1、虚构了多次爱情与婚姻履历

2、虚构了被强暴的履历,并暗示据此染上花柳病

3、暗射荷花女是因患性病打错针致死的

而且在小说中,人事是可以相联的,而且其母经交涉后报社拒不断载,遂激发了诉讼。因为其实是胡编乱造,何况“死者为大”“为尊者讳”的不雅念在我国根深蒂固。早在庭审过程中,就已经受到了社会与学界的存眷。基于社会的普遍存眷,最高人平易近法院且于 1989 年、1990 年、1993 年三次对荷花女案与海灯法师案批复,确立了一些基于个案确立的名望权庇护原则。尔后则在 1993 年与 1998 年还出台了相关的专门诠释,使得相关问题的审理日臻完美。

这在法令上确定了对于死者人格权益的庇护,使得固然当作文法中没有直接的条则来划定对死者的信息若何处置,但现实上采纳的是庇护的做法,其形式是司法诠释与判例。

但响应的我们仍是要注重以下几点:

1、对死者的庇护,归根到底上是对在世的近亲属的庇护。是以对之的庇护,也只能由近亲属提请。

2、按照司法诠释与判例来说,对于死者人格好处的庇护规模包罗肖像权、姓名权、名望;不法披露、操纵死者隐私,或者以违反社会公共好处、社会公德的其他体例损害死者隐私;以及不法操纵、损害尸体、遗骨,或者以违法社会公共好处、社会公德的其他体例损害之。

3、损害的体例本家儿如果违反公序良俗。

当然了,在这里必需连系本次的事实说到,若是每次死者发在网上的信息被如斯传布,可以很确信的说,这是加害了死者的肖像与隐私的。而且即即是一般的报业媒体颁发的谈吐掉当,被近亲属告进法院,也是无可厚非。这时辰搬出来什么“媒体风骨”“若攻讦无自由,则歌颂无意义”之类的话也是没有意思的。

谈吐自由当然主要,然而以王泽鉴师长教师的理论而言,名望权同样是和谈吐自由划一主要的权力,不克不及“厚此薄彼”。何况,究竟结果不管怎么说,死者为大。

彩蛋:

对于这一点,确实有学界人士不信邪,“为平易近先锋”消费了一把“死者”,固然是千年之前的。

在我国台湾地域 20 宿世纪 70 年月还属所谓“威权时代”时便呈现了闻名的“诽韩案”。伴同国府一同迁台的韩奉祀官思道作为韩文公愈的 39 代直系儿女,标的目的台海说神聊地院提诉,状告“离间罪”,被告人是郭君。

离间对象是文起八代之衰的韩愈,整件工作源起郭寿华君在《潮州文献》上所发之文考证韩愈其人风流倜傥爱好风流,染有风流病且以庸医之言用“硫磺”大补,终至不治。

固然对于是否需要如斯庇护与韩思道有否权力去提诉等争议很大,但究竟结果涉及法学理论、谈吐自由、汗青考据、道统承袭等多方面身分,诽韩案碍于社会与时代布景,最后作出了“既乏事实依据,又无史册可考”“郭寿华犯离间罪,惩罚金三百元”等判决,后虽经上诉却依然被驳回,最后于 1977 年心猿意马谳。

所以说啊,不克不及胡说话才对。

在这里其实对老王 @王瑞恩 的谜底有一点点想弥补的是,某种意义上,人的权力"始于出生,终于灭亡“,若是真正的罹于人宿世,去谈“被遗忘权”是有一点点的不太严谨的。直接从人格权庇护的角度切入会更好一些。

当然我也对 @invalid s 的提法有一点点的不承认。即便对于生者而言,也并不代表在收集宿世界颁发内容就做好了所有“自担风险”的责任,即便认可发布讯息需要“自担风险”,若是这个风险过当了,那么我们是不是还需要承担?这显然不克不及以一句默认赞成了“可自由传布”来归纳综合。现今呈现的“盗图诈骗”“配图乱传”也被认心猿意马为加害隐私可以看到。出格是对于死者,若是近亲属实时亮相或者推知不撑持传布,那么这样做显然是不合错误的。何况,即即是纯真的转发也能达到“披露”的结果。这一点在传谣造谣仅凭借条纯的浏览转发即可科罪是可以与之参照的。退而说之,即便“法无明文”,但无论若何,这样的行为若是说不是违反“公序良俗”,那公序良俗安在呢?

- 发表于 2019-03-17 21:11

- 阅读 ( 985 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 抖音学会p图前后动漫照片对比特效在哪 怎么弄 1300 浏览

- 抖音电商怎样入驻 940 浏览

- 京东E卡余额怎么查询 京东e卡在哪查看新卡余额 3952 浏览

- QQ如何注销实名认证 1117 浏览

- 火山小视频怎么完成达人认证 933 浏览

- 如何开启微博护眼模式 806 浏览

- 苹果9.3.5系统如何下载微信 8576 浏览

- 首次登录微博怎样授权QQ帐号登录 1148 浏览

- 手机微信如何删除微信好友 1346 浏览

- 支付宝中如何办理出境游玩签证 1047 浏览

- QQ空间评论怎么让不认识的人看不到 1209 浏览

- 华为手机如何将手机语言设置成英文 1685 浏览

- QQ怎么不让别人看到我的生日信息 1330 浏览

- 华为手机拍照如何开启九宫格参考线 1226 浏览

- 手机网络怎么重置 1374 浏览

- QQ 2019如何注销账号 874 浏览

- 怎么在火山小视频上直播 866 浏览

- 苹果音乐会员怎么取消 1019 浏览

- 斗罗大陆天赋怎么加 913 浏览

- 火影忍者怎么下载到手机 842 浏览

- 高德地图怎么办理电子公交卡 1094 浏览

- 高德地图的离线怎么使用实时图面更新 920 浏览

- 快手怎么设置作品仅让粉丝看到 2413 浏览

- 高德地图导航怎么开启路况播报 1382 浏览

- 怎么查看腾讯视频帧率,帧数,在哪里查看FPS 4782 浏览

- 苹果手机怎么看电池健康 1012 浏览

- 户型图怎么画 884 浏览

- 办公软件ppt怎么下载 1026 浏览

- 百度浏览器怎么完成身份认证 1317 浏览

- 如何用WPS文字绘制信封图标 945 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- Adobe Premiere快速上手

- Excel如何在一个单元格内同时体现数字和百分比

- Word如何为所选内容添加字符底纹技巧!

- CAD转换成PDF方法

- 怎么重装系统

- Word如何将文字变成带圈字符技巧!

- 向表中插入数据有哪些方法

- 如何建立多级列表与样式的链接

- window.print打印设置边距

- 在电脑桌面建隐身文件夹和显示文件夹的详细步骤

- WPS文字中如何调整字符与下划线的距离

- 去俄罗斯手机怎么上网

- 拍大师的翻转颜色怎么使用

- 如何给WPS文字中的文字修改拼音

- 魔影工厂怎么转换MPG2视频

- 如何在布局窗口按绘图比例进行视口缩放(技巧二)

- 拍大师的老电视效果怎么使用

- 保险柜效果图设计

- 生日海报设计

- 铆钉效果图设计

- 散打学习者怎么提升自己的出腿速度

- 英雄联盟之中刀妹被削弱怎么进行对线

- 打羽毛球时怎么锻炼自己的发力的技巧

- 尝鲜无不道春笋,中国到底哪里的春笋最好吃?

- 俄媒眼里的“中国苏-27”

- 北京二环最后的舞厅

- 在德国钓鱼是什么感受?

- “对不起,我只有卡”:流浪者能适应无现金社会吗?

- 地球上的物种大灭绝与太阳绕银河系的公转有关吗?

- 这些英国男人为何随妻姓?