17岁男孩跳桥:我伤害不了父母,所以伤害自己来惩罚他们?

这两天,在分歧的社交平台上,可能大师都被统一个事务刷屏,或者在四周的伴侣傍边,引起了激烈会商。

4月17日晚,上海卢浦大桥,一名年仅17岁的男孩俄然跑下车后跳桥。

从随后发布的来自各个角度的视频中,我们可以看到,男孩在跳桥之前,母亲先是掉臂车流危险,把车停在了高架桥中心,甚至后来还下车站在后座处对孩子进行攻讦。最终,在母亲返回驾驶座的几分钟后,男孩捂着脸跑下车,悲剧发生。

从跑下车到跳桥,全程不跨越5秒。我们不知道那时二人的争吵内容是什么,但孩子在那5秒里表示出的绝望却能铺天盖地地将人囊括,同时也让人疑问,到底要何等绝望,才能在瞬息之间选择由生走标的目的死。

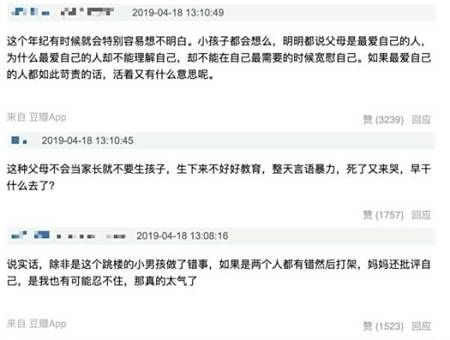

事务发生后,在网上引起热议:

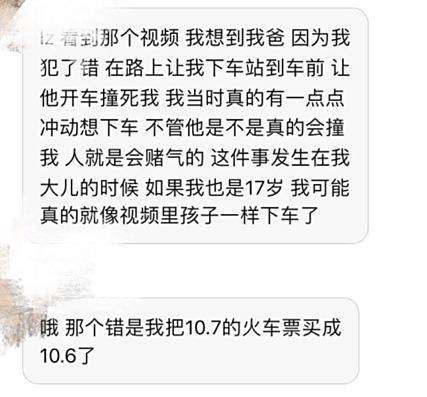

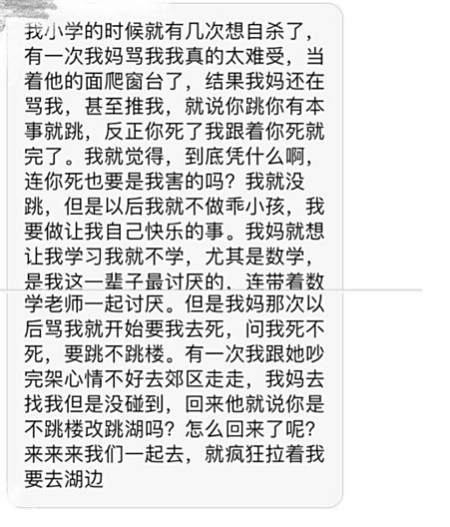

也有不少网友暗示,本身有跟男孩相似的履历:

明明应该是这个宿世界上跟本身最亲近的怙恃,在良多时辰,却给我们带来了最深的危险,这种精力暴力或许不会像身体危险一样造当作外在毁伤,但它会从内部击垮一小我的意志,甚至会使一小我选择自我危险的体例来彼此报复。

视频里的母亲,紧跟着儿子跑出,却没能抓住儿子而捶地痛哭的样子令人心碎。我们不禁试想,若是母亲没有情感冲动地把车停在高架上,没有施行精力暴力,没有说刺激性的话语,或许悲剧就不会发生。

而此刻,精力暴力变得越来越常见,不时就会传出“男孩无法承受攻讦而自杀”之类的新闻,事实是我们太懦弱,仍是精力暴力太恐怖?

今天,我们就来聊一聊精力暴力,看看它会造当作什么影响,以及碰到精力暴力我们应该如何做,但愿可以帮忙削减此类事务的发生。

01.

什么是精力暴力?

精力暴力(psychological abuse)是对他人的精力施加暴力,而对他人的身心造当作危险的行为。一般被认为包罗言语的威胁和欺侮、诡计节制和无视等行为。精力暴力有时可能还陪伴着身体暴力(K. Daniel & Roland. D , 2001)。

精力暴力一般可以分为言语暴力和非言语暴力两类。

言语暴力

诡计经由过程对话对他人造当作精力危险,或者是对话被他人感知到存在此类意图。这种交风行为可能是积极的也可能是消极的,具体表示为威胁、求全谴责、辱骂、打压和贬低等。

美国曾有过这样一项尝试,对3,346名美国怙恃进行全国代表性样天职析,成果表白63%的人陈述了一次或多次口头进犯事务(Richard J. Gelles et al.,1991)。

言语暴力凡是也是更为常见的,经由过程言语表达的愤慨往往更为直接,在情感比武中,也更轻易导致不成控的行为发生,好比新闻中的男孩用更强烈的体例来反击——竣事本身的生命。

非言语暴力

施行非言语暴力者凡是经由过程一些动作来表达本身的愤慨,好比摔门、毁失落某些工具,又或者经由过程孤立、轻忽、暗斗等体例对他人造当作精力危险(Evans , 2012)。

这种来自精力上的“冷”暴力或“热”暴力,轻易使人不知所措,因为对方极可能并不知道本身做错了什么,只能靠猜,来不寒而栗调整本身的行为。在亲子关系中,非言语的精力暴力体例也是良多家长用来使孩子熟悉到本身“错误”,从而维护自身权势巨子的主要手段。

02.

若是你蒙受了精力暴力,可能会感触感染到什么?

你可能感受到被洗脑了

你可能会被施暴者奉告,你并不是本身觉得的那样,而且慢慢相信他说的是对的。好比你认为本身是个不笨的人,只是一次测验没有考好罢了,可是施暴者不会这样认为,相反,他会不竭否认你,因为没有考好而予以言语赤诚,把一次的掉误放大当作不成饶恕的罪恶。在不竭强调下,你会是以发生负罪感,起头认为这些针对你的消极的攻讦性谈吐是对的,慢慢地,你会损失自我认同感。

你可能感应被变节了

若是对你施加精力暴力的人是你所爱或者恭敬的,好比我们的怙恃,在我们受到危险时,不是抚慰你或者予以你撑持,而是不问启事地横加求全谴责,那么你会发生一种被变节的感受。他们会把明明不是你的错造当作的后果,完全归因于你本身,美其名曰“一个巴掌拍不响”。

你可能无法与他人成立亲密关系

在我们人生的最初阶段,对于亲密关系的认知起首来自于怙恃,而若是怙恃对于我们的立场是欺侮和打压,那我们会很轻易对亲密关系发生掉望心理,无法获得足够的平安感,而且很难信赖他人。究竟结果对最亲近的人敞高兴扉,面对的可能是无休止的精力暴力,那么在其他亲密关系中,我们也很难让本身不那么患得患掉。

03.

精力暴力可能会造当作什么?

良多履历过身体暴力和精力暴力的人,都认为精力暴力带来的感触感染加倍糟糕,当然会有破例,但总的来说,精力暴力会使你深深思疑本身(Evans , 2012),长此以往,会发生加倍严重的心理问题。

降低当作年期的幸福感,并带来情感问题

Bolger传授等人经由过程对美国2004年至2013年蒙受过精力暴力的孩子进行阐发,研究出怙恃的言语进犯所造当作的危险被大大低估,其持续的不良后果会使我们对情感和行为的理解变得紊乱,降低对情感的掌控能力。

蒙受言语暴力的孩子可能在发育过程中损失了一次感知幸福的机遇,他会不知道什么是正常亲密关系中应有的行为,也不知道健康的亲密关系会带来如何的感触感染,以至于这种缺掉延续到当作年期,影响到本应发育完美的幸福感、知足感和友善感。

可能会增添罹患人格障碍的风险

研究显示,在童年期间履历过怙恃辱骂的儿女,在芳华期或当作年早期,比起没有履历过言语凌虐的儿女,有更高的呈现边缘型、自恋、强迫症和偏执型人格障碍的风险。

在履历过身体凌虐的儿童傍边,若是还曾受到过精力暴力,那么他发生人格障碍和精力割裂症的几率也会变得更大(Jeffrey G et al.,2001)。

这些研究成果均表白,童年辱骂可能有助于某些类型的精力症状的成长。

你可能也会当作为一个施虐者

Richard传授等人曾对处于分歧春秋的儿童进行研究,均显示出不异成果:非论是小学生、初中生仍是高中生,经常蒙受怙恃口头进犯的儿童,即便没有履历过身体暴力,发生进犯行为、不良行为和人际关系问题的概率也远高于其他儿童。

来自怙恃的精力暴力会给孩子传递一个信息,那就是,对关系亲密的人进行言语进犯是可以被接管的。迟早,怙恃或许会被他们“教授”给孩子的情感表达体例所反噬。当这些孩子长大后,他们会当作为施虐者,继续对本身的伴侣或者孩子施行精力暴力(Jorgenson,1985; Steinmtz,1977),疾苦会代代相传。

那么你可能会问,有哪些人更轻易酿成施虐者呢?

今朝的研究尚未有心猿意马论,可以必定的是,从小浸染在精力暴力的情况中的孩子,比起身庭关系敦睦的孩子来说,有更大可能有意无意地发生相似的行为。

但这并不料味着蒙受过精力暴力的你,从此就被钉在了“耻辱柱”上。接下来我们就来谈一谈,面临精力暴力,我们应该如何做。

04.

面临精力暴力,我们该怎么做?

坚信精力暴力是该当被求全谴责的

在良多环境下,当精力暴力者是你爱的或者信赖的人,你可能会思疑,对方所说的是不是对的,工作是不是像对方所说的那样,问题全在本身身上。或者会有其他人告诉你,“若是你改变了,他就不会骂你了”。

显然,这样的逻辑没有什么事理,你不应为精力暴力者的行为负责,比如女性平安议题的核心不应放在女性是不是应该穿裙子上。坚信精力暴力该当被求全谴责,可以有用削减自我思疑,加强自我认同感。

赐顾帮衬好本身

从精力暴力的危险中恢复,赐顾帮衬好本身是你能做的最主要的一件事。被精力暴力并不你的错,你该当尽量对本身好一点。

1. 去你感受你是你本身的处所。若是你去咖啡店、湖边或者你最喜好的商铺可以让你感应欢愉,那么这些处所就是每当你情感降低的时辰应该去的处所。

2. 明白精力暴力带给你的影响,而且相信它是可以被消弭的。

3. 找到能给本身带来意义的方针,并为之不竭尽力。人生的重点不应是沉浸于危险。

即便临时没有法子分开施暴者,或者测验考试跟施暴者沟通却掉败,也要明白的是生命是一个自我发现和自我晋升的路程。

他讲自他讲,清风拂山岗

不把精力暴力者的话放在心里,是自我庇护很是主要的一个体例,或许做起来很难,但我们该当记住什么是健康和正常的交流体例,需要时,可以追求他人的帮忙,好比和伴侣聊天,或者插手帮忙类的组织,积极疏浚沟通情感,而不是选择自我压制,自我归因。

当你逐渐走出后,不要回头看,要提醒你本身活在当下或者打算未来,曩昔的已颠末去了。若是你仍是会想起曾经受到过的危险,可以经由过程一个动作或者口令来提醒本身,像是邓布利多会将多余的记忆导入冥想盆傍边,你也可以将手指放在脑边,边动弹边警告本身“我已经把记忆消弭了”。

视频中这个自杀的孩子,不是因为薄弱虚弱而选择灭亡。他同时也是用自杀报复了本身的母亲。在KY的后台我们经常会看到绝望的孩子,恨不得杀死本身,从而让怙恃为本身曩昔对孩子肆意的危险感应懊悔。

在这里我们想跟所有被怙恃危险的孩子说,这个宿世界上最主要的人是你本身,没有人值得你用危险本身的体例去赏罚。《欲望都会》里有一句话让我印象深刻,"I love you,but I love me more",而爱本身的体例是积储力量、期待机会远离危险我们的人,去过上一种真正幸福欢愉的人生。

没有人值得你支出幸福去赏罚,没有人值得你陪ta同下地狱。让我们都把曩昔的危险留在曩昔,因为你值得一种最欢愉的人生。而这段话还不止在怙恃身上合用。

今日互动:你有过蒙受精力暴力的履历吗?它给你造当作了如何的影响?你做了些什么来应对它呢?来留言区和我们分享你的故事吧~

KY作者 / 汁儿

编纂 / KY本家儿创们

References:

K. Daniel O'Leary.(2001). Roland D. Maiuro,Psychological Abuse in Violent Domestic Relations

Vissing, Y. M. , Straus, M. A. , Gelles, R.J. , & Harrop, J. W. . (1991). Verbal aggression by parents andpsychosocial problems of children.Child Abuse Negl,15(3), 223-238.

Patricia Evans. (2012). Victory Over VerbalAbuse.

Polcari, A. , Rabi, K. , Bolger, E. , &Teicher, M. H. . (2014). Parental verbal affection and verbal aggression inchildhood differentially influence psychiatric symptoms and well-being in youngadulthood.Child Abuse & Neglect,38(1), 91-102.

JOHNSON, Jeffrey, G. , COHEN, Patricia,SMAILES, & Elizabeth, M. , et al. (2001). Childhood verbal abuse and riskfor personality disorders during adolescence and early adulthood.ComprPsychiatry,42(1), 16-23.

Jorgenson, & David, E. . (1985).Transmitting methods of conflict resolution from parents to children: areplication and comparison of blacks and whites, males and females.SocialBehavior and Personality: an international journal,13(2), 109-117.

- 发表于 2019-05-07 21:19

- 阅读 ( 808 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 日本刀真的能切开子弹?这里面的门道你需要了解 828 浏览

- 如何看待米其林餐厅评“星”? 837 浏览

- 如何评价凯恩斯印度货币实践,对其思想体系价值? 775 浏览

- 87版《红楼梦》何以成经典? 767 浏览

- 为什么中国大学生都是“山顶洞人”? 970 浏览

- 危机加剧?格陵兰岛冰融化速度比2003年快了四倍! 785 浏览

- 现实版的未来穿越?阿联酋27年植物人奇迹苏醒 742 浏览

- 兴奋剂“入侵”中考体育,谁之过? 718 浏览

- 钢铁侠和小辣椒:爱是相互妥协吗? 674 浏览

- 储存脐带血,“生命保险”还是“空头支票”? 954 浏览

- 华语世界有三场KUSO大赛:王自如、李佳琦、韩国瑜? 744 浏览

- 37岁小甜甜布兰妮再被父亲送进精神病院,是原生家庭的错吗? 758 浏览

- 10000亿收入0%税负!亚马逊避税架构的惊天秘密! 1383 浏览

- 东亚缩影?大数据下的“人口断崖”危机 784 浏览

- 怎么使用跑步机 709 浏览

- 谷雨后钓鲤鱼技巧 1000 浏览

- 篮球入门技巧 803 浏览

- 七星漂朝天钩怎么调漂 1064 浏览

- 户外活动该注意什么 762 浏览

- 岳麓山旅游攻略 830 浏览

- 河北廊坊有哪些好玩的地方 2308 浏览

- 安徽旅游攻略自由行 808 浏览

- 一份精心准备的上海攻略,有女友的戳进来 777 浏览

- 坐火车高铁买短乘长会有哪些影响 1617 浏览

- 怎样在完美世界中进行摆摊 798 浏览

- 迷你世界怎么制造冲锋枪 748 浏览

- 使命召唤14:二战如何设置全屏、窗口模式 2387 浏览

- 堡垒前线:破坏与创造 电脑版 模拟器哪里下载 772 浏览

- 一起来捉妖大若智鱼哪里多 怎么抓大若智鱼 795 浏览

- 一起来捉妖补习汪怎么样 补习汪值得培养吗 893 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 深圳有哪些好玩的免费景点

- 不在北京如何畅游世园会

- 凤凰古城夜景游览攻略

- 如何从港珠澳大桥去香港

- 普通人,高寿92岁,你也可以做到

- 自助关过澳门详解及交通介绍

- 去丽江如何游

- 春天爬山的注意事项

- 凤凰古城游玩攻略

- 马里签证个人怎么办理

- 在健身房瞎练不会健身的人都有哪些特征

- 硬核攻略,普陀山求子打包看

- 长沙望月公园即长沙国王陵公园旅游攻略

- 卡通木条设计

- 不可不知的退税攻略!日本购物攻略之退税常识

- 蝴蝶模型创意折纸过程

- 书签图标设计

- 青岛市雕塑园内雕塑照片及其详细介绍

- 湖南岳麓山一日游攻略中

- 指南针图标设计

- 云南五一旅游自由行攻略

- 青岛市奥帆中心游览图

- 2019NBA季后赛第二轮有哪些看点

- 农家院冬季怎么玩

- 怎样才能快速练好前桥

- 如何参加支付宝天天红包赛,走路分红包

- 运动时要注意什么

- 如何学好跆拳道

- 如何当好足球前锋

- 小事 · 冰岛一年