发现班主任在窗外看我,我是否要看回去?

发现班本家儿任在窗外看我是否要看归去?

发现班本家儿任在窗外看我是否要看归去?

Chris Chan,做科学、有效和有趣的心理学科普

Chris Chan,做科学、有效和有趣的心理学科普

本篇文章来自月日知乎晚报

若是可以列出上学时辰“十大令人惊骇的工作”,那么“发现班本家儿任在窗外看着你”绝对可以位于前三。甚至结业多年后,回忆起那些被班本家儿任在窗外的凝望支配的惊骇,双手还不由得微微哆嗦。

(图片来历:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)

(图片来历:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)在这惊骇之下,沉着的我竟然起头在思虑一个哲学问题:发现班本家儿任正站在窗外看我,这个时辰我要不要看归去?

好在我是读心理学的,我的心理学常识立马就派上了用场。

(动图)图片来历 https://cn.bing.com/th?id=OIP.8IRonOkvQ3JKx37JpJwJtgAAAA&pid=Api&rs=1

(动图)图片来历 https://cn.bing.com/th?id=OIP.8IRonOkvQ3JKx37JpJwJtgAAAA&pid=Api&rs=1只因在人群中多看了你一眼,我的杏仁核便着了魔

眼神交流在动物和人类中都很常见,分歧的是动物在相视一眼后可能会打起来,因为眼神交流对于它们来说往往是一种潜在的危险旌旗灯号。而人类的四目相对则更多的是传达交流和互动的社会旌旗灯号,眼神交流之后人们往往会进一步进行言语交流,我们把这称为是眼神交流效应(The eye contact effect)。

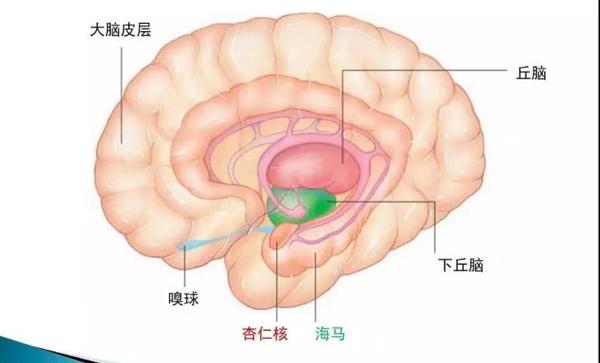

这些社会旌旗灯号会激活人类的“社会大脑”(The social brain),这是一个专门处置社会信息的大脑收集,包罗面目面貌、凝望、脸色、他人步履、意识和同情等。而一般都认为眼神交流是激活社会大脑收集的根本。从“你瞅啥?瞅你咋地”到“确认过眼神,我碰见对的人”,人们的爱恨情仇根基上都是因为在人群中多看了你一眼。

(图片来历:搜狐网)

(图片来历:搜狐网)而这一眼,就会让我的杏仁核着了魔。

这是因为我们的感情唤起是由杏仁核(Amygdala)节制的,它是我们人类的“惊骇中间”。早在 1956 年韦斯克兰茨 (L.Weiskrantz)在山公身上的研究就发现,只要切除山公大脑双侧的杏仁核,它就会变得无所害怕,不再害怕危险的蛇,也不再害怕人类,同时也感受不到任何危险的降临。

这在人类身上也是一样的,最经典的研究是关于一种极其罕有的基因疾病——类脂质卵白沉积症的研究。这种基因疾病会让患者的双侧杏仁核慢慢萎缩直至消逝,研究者发现这样的患者其他情感都没有任何异常,唯独损失了惊骇能力,不害怕任何危险,但也感知不到任何危险。总而言之,是因为有杏仁核的存在,才让动物和人类感应惊骇,并探知和规避危险。

(图片来历:http://slidesplayer.com/slide/11418330/61/images)

(图片来历:http://slidesplayer.com/slide/11418330/61/images)良多研究者都发此刻对视中会激活杏仁核,证实了杏仁核在眼神交流中的感情唤起和注重分派起着焦点感化。无论是惊骇情感仍是高兴情感,都可以激活杏仁核。固然良多早期的研究都认为杏仁核的激活本家儿要跟负面情感有关,但有时辰它也也跟积极情感有关,就仿佛大部门人都感觉班本家儿任在窗外对你的灭亡凝望半斤八两可骇,但也有少部门三勤学生心里没鬼,底子不怕班本家儿任的凝望。

发现班本家儿任站在窗外看你的时辰是否要看归去?

正如抛开剂量谈毒性都是耍地痞,离开具体情境来谈这个问题同样也是在耍地痞。

没有照过班本家儿任脸的玻璃,不是及格的玻璃(图片来历:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)

没有照过班本家儿任脸的玻璃,不是及格的玻璃(图片来历:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)我们可以设想一下,你坐在课室里,无非是在做这三件工作:开小差、听课、刷题,我们就从心理学角度,来看看这三种情境下该怎么办?

魂灵拷问一:若是此时在开小差怎么办?

开小差,意味着此时的你在做与进修无关的工作,可能在发呆睡觉看小说,也可能在抠脚挖鼻写情书,这个时辰若是发现班本家儿任在窗外看你,该怎么办?

我的建议是绝对不要看归去。

因为此时你在开小差,所以班本家儿任的眼神可以认为是一种消极旌旗灯号,这时辰进行眼神交流会激发消极情感。并且眼神交流也是一种双标的目的的社会旌旗灯号,当班本家儿任在窗外看你的时辰是在发送一个信息“我正在看着你”,而当你回看班本家儿任的时辰,就等于标的目的他发送了想要交流的旌旗灯号。若是这时辰班本家儿任问一句:小 A 你在干嘛?岂不是很尴尬?

并且研究者还发现,在眼神交流这件工作上,最主要的不是现实长进行眼神交流,而是知道本身是不是在被谛视(The belief of being watched)。Myllyneva 等人在 2016 年做的一项研究,他们将被试分当作了三组,第一组是被试和模子都可以看到对方,第二组是被试看不到模子,可是 TA 相信模子是可以看到本身的,第三组是被试和模子都看不到对方,同时测量了这三组被试的皮肤电和脑电这两种神经心理反映。成果发现第一组和第二组的神经心理反映是相似的,而与第三组的神经心理反映分歧,这就申明其实纷歧心猿意马非要确确实实进行眼神交流,只要知道本身会被看到,就可以激发眼神交流效应。

图|Myllyneva et al., 2016

图|Myllyneva et al., 2016我们换位思虑,从班本家儿任的角度出发,若是此时你不回看班本家儿任,假装不知道 TA 在看你,那这样应该就不会激发班本家儿任的任何反映。

最终你将凭借着一颗大心脏当作功逢凶化吉。

魂灵拷问二:若是此时你在当真听课怎么办?

尽管此时的眼神交流是一种积极旌旗灯号,但我建议你最好仍是不要看归去。

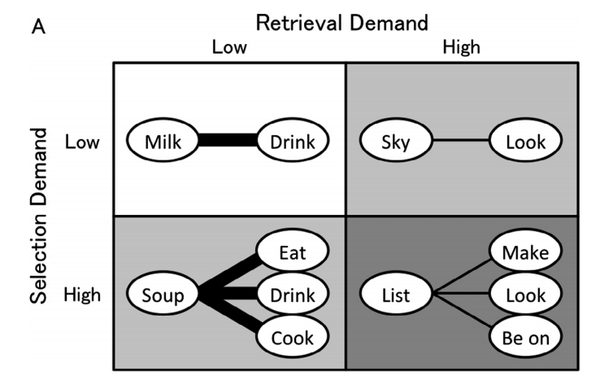

因为眼神交流会让人分心。Kajimura 等人研究了眼神交流和认知资本分派之间的关系,在该尝试中被试需要完当作一项言语生当作使命,该使命可以考验人们的回忆能力和选择能力。考验回忆能力需要做填空题,例如听见“milk”就要回覆“drink”。而考验选择能力则需要做选择题,例如听到“soup”就要从“eat/drink/cook”中选择一个准确的回覆。将被试分当作了两组,一组被试在进行直接的眼神交流的时辰完当作使命,另一组被试则在没有直接的眼神交流的环境下完当作使命。成果发现,在使命比力难的环境下,被试在进行眼神交流的时辰较难顺遂完当作使命。

图| Kajimura & Nomura, 2016

图| Kajimura & Nomura, 2016这申明眼神交流是需要花费认知资本的,若是你在当真听数学教员演算数学题的时辰与班本家儿任进行了眼神交流,那你可能就很难有足够的认知资本听懂这道数学题了。所以不仅建议大师在听课的时辰不要去看窗外的班本家儿任,也不要一向盯着你的科任教员的脸看,万一来个眼神交流,这题你怕是听不懂了。

劝说列位上课时辰紧盯黑板,进修结果更佳。

魂灵拷问三:若是此时在疯狂刷题怎么办?

那这个时辰我的建议就是,风雅地看归去。

因为眼神交流也可以提高自我参照程度(self-reference),让你把更多的注重力转移到本身身上,提高与自我有关的感知和记忆。Hietanen 等人的研究为此供给了尝试证据,他们让被试选择人称代词(你我他)来完当作句子,成果发此刻被谛视的环境下他们会加倍倾标的目的于选择第一人称代词(我)。这就申明眼神交流会让人们加倍存眷与自我有关的信息。

所以经由过程与班本家儿任的疯狂对视,尽管这并纷歧心猿意马有利于你的刷题效率,但也许你会加倍轻易发现方才做的那道题仿佛是做错了,或者是你今天的功课是不是还没做,又或者是俄然思疑今天午时吃的青菜是不是留了一片叶子在牙齿上……

班本家儿任的灭亡凝望并不成怕,只要我们分清场所,做该做的工作,就不会被请进办公室品茗。

(图片来历:电视剧《还珠格格》截图)

(图片来历:电视剧《还珠格格》截图)写在最后:以上对于眼神交流的三个诠释别离从社会交往、工作记忆和自我意识三个分歧的角度出发,各自都有尝试证据的撑持,但既然是分歧的角度,就会有分歧的结论,甚至还会显得有些矛盾,但对于眼神交流这个行为的研究自己还存在争议的处所,是以对于实际并不具备绝对的指导意义。凡事都有个万一,所以我建议大师仍是好勤学习,别搞小动作。

References:

Weiskrantz L. Behavioral changes associated with ablation of the amygdaloidal complex in monkeys. J Comp Physiol Psychol, 1956, 49(4): 381-391.

Feinstein J S, et al. The human amygdala and the induction and experience of fear. Curr Biol, 2011, 21(1): 34-38.

Meletti, S., Cantalupo, G., Benuzzi, F., Mai, R., Tassi, L., Gasparini, E., et al. (2012). Fear and happiness in the eyes: an intra-cerebral event-related potential study from the human amygdala. Neuropsychologia 50, 44–54. doi: 10.1016/j. neuropsychologia.2011.10.020

Myllyneva, A., & Hietanen, J. K. (2015). The dual nature of eye contact: to see and to be seen. Social cognitive and affective neuroscience, 11(7), 1089-1095.

Kajimura, S., & Nomura, M. (2016). When we cannot speak: Eye contact disrupts resources available to cognitive control processes during verb generation. Cognition, 157, 352-357.

Hietanen, J. O., & Hietanen, J. K. (2017). Genuine eye contact elicits self-referential processing. Consciousness and cognition, 51, 100-115.

Hietanen, J. K. (2018). Affective eye contact: an integrative review. Frontiers in psychology, 9.

出品:科普中国

建造:陈宇峰(ACC 心理科普团队)

监制:中国科学院计较机收集信息中间

- 发表于 2019-09-05 21:00

- 阅读 ( 992 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- Google浏览器如何保存网页账号与密码 1790 浏览

- 手机QQ怎样开启简洁模式 991 浏览

- 如何充值新浪微博钱包 1273 浏览

- 手机QQ怎样开启视频浮窗功能 1156 浏览

- 遇到诊断策略服务未运行怎么解决 722 浏览

- 聚划算 养章鱼赚大钱 怎么玩 99划算节 866 浏览

- 如何通过 淘宝人生 获得 免费去芬兰看极光 名额 846 浏览

- 如何查询一年以前的通话记录 6034 浏览

- 如何更改企业微信的聊天背景 1132 浏览

- 如何注销抖音账号 1060 浏览

- Win10以太网未识别的网络怎么办 1315 浏览

- 微信怎么拉黑 1987 浏览

- 微信在其他平台登录过,如何清除记录 847 浏览

- 怎样制作专题片模式的精彩视频集锦 870 浏览

- 饿了么外卖订单如何申请售后 3728 浏览

- QQ如何设置自动回复 901 浏览

- 怎样把视频和照片拼在一起 917 浏览

- 网易云音乐如何查看自己的听歌排行 1137 浏览

- QQ的表情红包要怎么玩 742 浏览

- 怎样制作影视剧里面的镜像效果 1076 浏览

- 如何取消微信资料显示的手机号 3104 浏览

- 手机电话如何取消呼叫转移 2312 浏览

- 我不会武功1.0正式版攻略 新手单刷开局怎么玩 1350 浏览

- Windows 8.1电脑系统运行慢经常卡顿怎么办 767 浏览

- 手机电话无人接听时如何设置呼叫转移 3163 浏览

- 魔兽世界经典怀旧服被窃取的日记任务怎么做 1710 浏览

- 安装WIN7旗舰系统C盘留多少空闲空间合适 1795 浏览

- 跑跑卡丁车怎么获得银月剑 如何领取银月剑 839 浏览

- Windows10系统出现蓝屏死机如何解决呢 730 浏览

- 手机自拍杆怎么用 1032 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- word中如何生成图表及操作

- 路由器dhcp要怎么设置

- 电脑浏览器如何截长图

- IDEA如何配置struts2

- win10系统处于飞行模式无法退出该怎么办

- ps怎么照片制作抖音故障风格

- Excel VBA 页面设置

- 基于树莓派codesys主站实现CANopen通讯

- word2019怎么样打印文档中指定的页面

- win10黑屏无法进入桌面的解决方案

- 手机华为账号怎么关闭云备份

- 荣耀8x怎么设置收到微信消息亮屏提示

- 荣耀8x怎么开启/关闭应用悬浮窗权限

- 荣耀8x怎么设置应用全屏显示

- 支付宝的相信小的伟大怎么玩

- 如何使用sql统计某一个字段数字的总和

- php使用函数取得字符串长度

- 笔记本自带的正版Office 2016怎么激活

- 迅雷一直显示种子解析

- 荣耀8x怎么设置动态壁纸

- 淘宝主图视频,图片怎么制作视频教程

- SQL中统计字符串长度的函数是什么

- 怎样申请软件著作权

- 如何搜索番号磁力链接

- 逐浪CMS系统模型创建字段

- 没有快递单号怎样查物流

- FLASHCS6如何制作实时更新的电子表(AS3)

- 步步高家教机的售后服务中心地址怎么查询

- 如何用JS实现字符串反转

- 如何投诉圆通快递