别瞪着我,你这个长得人模狗样的家伙

解读可骇谷效应

解读可骇谷效应

卡卡,Arts, Culture, Technology

卡卡,Arts, Culture, Technology

说到拟人机械,出格是高仿真机械人,就无法避免要谈到可骇谷效应 (Uncanny Valley)。[拟人机械]系列第五篇,我们就来说说什么是可骇谷,可骇谷的当作因,以及一些可骇谷效应的经典案例。

什么是“可骇谷效应”?

可骇谷效应,The Uncanny Valley, 指的是当一个事物与天然的、活生生的人或动物很是相似,但不完全相似的时辰,它会在一些人中发生反感厌恶的情感反映。可骇谷效应常用于诠释我们在仿真机械人和电脑特效 CGI 中常见的,很是像真人但又总感觉哪里不合错误劲、使人感应反感不适的现象。

陷入可骇谷的女孩 - 网页动态模拟 -

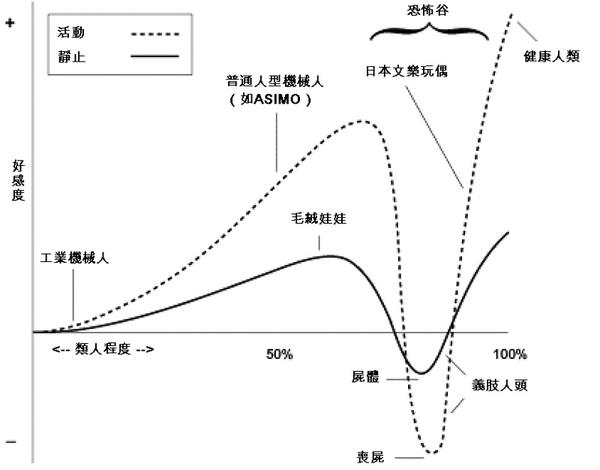

“Uncanny”,翻译当作“可骇”,其实并不切当。“Uncanny“形容的是一种怪异、诡诞的感受,当然包含可骇、让人害怕的当作分,但更有一重神秘的、无法言说的、古怪异常的寄义。要更具象的理解“Uncanny”,想想《宿世界奇奥物语》和 David Lynch (大卫林奇)就够了。“Valley”,谷底,指的是在一个事物的“拟人”水平与它的接管度之间关系的曲线上的一个显著的落点,如下图。

可骇谷效应最早是在 1970 年月被 Masahiro Mori 发现的。Mori 认为,当一个机械人的外表变得更像人时,不雅察者对于机械人的感情反映会变的更积极、更有同理心;但当外表相似到某个点时,不雅察者的感情反映会敏捷标的目的相反的偏向转化,变为强烈的反感。当机械人的外表继续标的目的像人的偏向偏移,甚至与真人无法等闲区分的时辰,不雅察者的反映又会正标的目的回归,接近于真人对真人的感情反映。( 这里说的外表,不仅仅指静态的身体特征,还包罗肢体动作、说话、脸色等其他表征人类及其他动物的动态特征。)

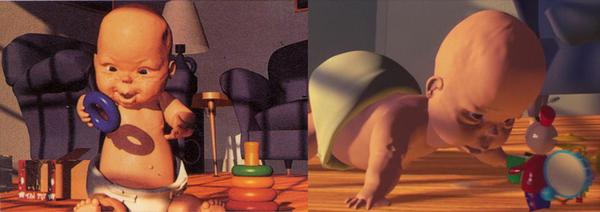

受可骇谷效应影响的例子有良多。1988 年 Pixar 的动画短片《Tin Toy (锡铁小兵)》中的婴儿让良多不雅众感应不适,也使人们起头正视可骇谷效应。片子《Beowulf (贝奥武夫)》原本想用全 CG 做噱头,成果却深陷可骇谷,还被人吐槽拿 CG 的赤身安吉丽娜朱莉去替代真人的朱莉估量是脑子进水了。

动画《Tin Toy》

片子《Beowulf》

仿真机械人中的例子就更多了。好比下图中的儿童机械人 CB2,绝对可以把小伴侣吓哭。还有日本机械人学者 Hiroshi Ishiguro 建造的机械人替身。Hiroshi Ishiguro 可以把本身的声音和肢体说话传输到替身身上,操纵替身来进行长途会议,不外我感觉这更像是长途吓人。

CB2

Ishiguro 和他的机械人替身

需要注重的是,固然今朝人们对于可骇谷效应都有根基的熟悉,但可骇谷简直切界说其实仍然十分恍惚。这个“谷”,到底在什么位置呈现呢?标记它的特征是什么?它跌落前的最高点,和反弹前的最低点又若何界说?这些问题无法等闲回覆,这也许是因为感化于我们感受和认知的从来不是单一元素,而是多种元素的交叉夹杂。浮泛的眼神也许让某个仿真机械人看上去很“假”,但在另一个机械人身上,共同稍微卡通化的五官,可骇谷的效应可能就此消逝。这些摆布我们认知的特征如斯微妙,以至于去界说到底是什么特征激发了可骇谷效应几乎不成能。但幸运的是,我们每小我都是一个活络的感知机械,当我们看到有点不合错误劲的”类人“时,我们本能地知道,这是可骇谷效应在起感化了。

为什么会发生“可骇谷效应”?

关于可骇谷效应的当作因,今朝本家儿要有两大类诠释。第一类诠释认为可骇谷效应是经由过程进化获得的,是人类在漫长的保存中逐渐发生的心理防御机制,而第二类则认为可骇谷效应来历于人类的认知模式。今朝的科学研究成果对两种假说都有撑持的证据,所以可骇谷效应很可能是两种原因配合感化的成果。

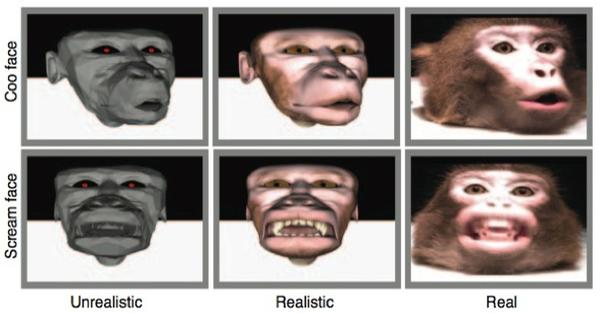

为了证实可骇谷效应是一种进化机制,科学家做了这样的尝试:给山公看三张图像,一张是高仿真的 3D 山公图像,一张是低仿真的 3D 山公图像,一张是真山公的图像。山公目不转睛地看每张图像的时候,标记了其对每张图像的爱好和厌恶水平。研究成果表白,山公看高仿真的 3D 山公图像的时候最短,表示出了本能的厌恶。这申明,我们人类在可骇谷效应这个问题上并不是孤立的,就像山公一样,我们生来已经具有了这样的倾标的目的。

山公可骇谷尝试:中心图像为高仿真 3D 山公

这种进化而来的心理防御可能与交配和疾病预防两个方面有关。人类在进化过程中逐渐形当作了对优异配头的辨识能力和对劣质配头的规避能力。“像人又非人”的存在在外表上标记了低存活率,低生育率,也许是以激发了我们的厌恶。近似的,这样的外表也可能预示了恶疾、病菌、灭亡,会使我们发生天然的规避行为。我们对于沉痾病人、尸身会发生本能的反感,也是同样的保存机制。另一方面,“像人又非人”的存在象征了异化的人类自身,也许会激起人对于自身保存状况和存在意义的担忧,是否本身也是徒具外表而毫无魂灵的机械呢?这也会导致我们发生抵触的情感。

片子《异形》中的 Ash 最后发现是个生化人 (童年暗影啊)

在认知体例的诠释中,研究者将可骇谷效应界说为一种“认知不确定 (perceptual uncertainty)”。这种“认知不确定”源于类别边界的恍惚,一个无法等闲放在“人”的类别,也无法等闲放在“机械”的类此外事物,就会让人发生认知焦炙。这种焦炙在其他一些“杂交”型事物上也有表现,好比转基因食物、变性人等等。还有的诠释则认为,当一个机械人表示的大部门仍是一个机械人的样子的时辰,我们会默认它为一个机械人,并对其“非”机械人的部门、即像人的部门非分特别存眷,因而轻易成立感情联系和同理心。而相反的,若是一个机械人十分像人,我们会用“人”的要求去对待它,从而对于它“非人”的部门尤其存眷,轻易对它的异样特征发生反感。总而言之,这属于一种对事物的心理预期与事物的现实表示呈现矛盾时所发生的不适和厌恶。

艺术家 Patrcia Piccinini 创作的杂交动物雕塑 - 直不雅上就感觉诡异

这里需要指出的是,固然我们感知可骇谷效应的能力是与生俱来的,但这并不是说它是一当作不变的。社会文化对我们对可骇谷效应的敏感度有很是主要的影响。《死寂 (Dead Silence)》,《人形师》等可骇片子使得良多人“后天获得”了一种对于人偶、木偶等事物的惊骇症,大量五毛特效 CGI 则让我们对于差火候的 CG 人物见责不怪,而陪伴着 CGI、机械人这些事物当作长起来的年青一代,他们可能对于可骇谷的敏感度要弱的多。若是可骇谷效应真的与“人”和“机械”之间的类别认知紊乱有关,那么跟着科技的成长以及我们对于“人”和“机械”的界说的不竭更新,这种认知焦炙可能也会逐渐消逝 (或者被“人类”和“后人类”之间的差别所代替)。

片子《死寂》

可骇谷效应案例 (一些经常被提起的,和一些未被提起过的)

- 动漫,二次元

动漫人物在拟人水平和接管度关系的曲线上,还远没有达到可骇谷的位置。动漫人物固然是拟人,但距离真人其实还很有距离。拿一张动漫人物的截图,你永远不会误认为是一个真人。所以说其实二次元动漫人物跟可骇谷效应关系不大。

本相只有一个

不外当动画走 CGI 写实路线时,却是很轻易落入可骇谷的区间。2001 年的《最终幻想:魂灵深处 (Final Fantasy: Sprits Within)》曾经使良多报酬其在 CGI 上超出同时代其他作品的高水准所震撼,但也有人认为此中人物的情态动捣蛋异,是典型的可骇谷效应。《最终幻想:魂灵深处》为了缔造真实的人物结果,采用了真人动作捕获手艺,可是那时动作捕获手艺还未像现在一般当作熟,所以只有人物的身体动作采用了真人捕获,而面部脸色、手部动作则是手工添加。这些人体微脸色的不到位也许恰是导致了可骇谷效应的原因。

片子《最终幻想:魂灵深处》

规避 CGI 动画中可骇谷效应的策略本家儿要有两类。一类是将人物特征卡通化,使其不像真人从而连结在可骇谷左侧的曲线上。Pixar 工作室的作品多采用这个策略,好比 2004 年的《超人总带动 (The Incredibles)》。

片子《超人总带动》

另一类策略则是从真人入手,经由过程动作脸色捕获反标的目的生当作动画脚色,使脚色极端像真人从而“跳过”可骇谷达到右侧的曲线上。这一类策略的例子包罗《指环王(Lord of the Rings)》中的咕噜 (Gollum),《阿凡达 (Avatar)》中潘多拉星球人种,《人猿星球 (Planet of the Apes)》中的猿人,还有《本杰明巴顿奇事 (The Curious Case of Benjamin Button)》中老年 Brad Pitt 的脚色塑造。前几个例子因为塑造的脚色在五官特征和比例上都与真人有不同,所以即使有略微的不真实也很难发觉到。但在《本杰明巴顿奇事》中,老年婴儿 Brad Pitt 是经由过程对 Brad Pitt 真人捕获附加到 CG 版 Brad Pitt 上实现的,CG 直接描绘真人也达到了很是高的程度,可以说是片子 CG 特效的巅峰之作。

片子《阿凡达》

Brad Pitt as Benjamin Button,左边老年初部全 CG

2. 片子 vs. 游戏

上面其实已经提到了片子 CGI,不外这里本家儿要把片子和游戏对比起来说说。

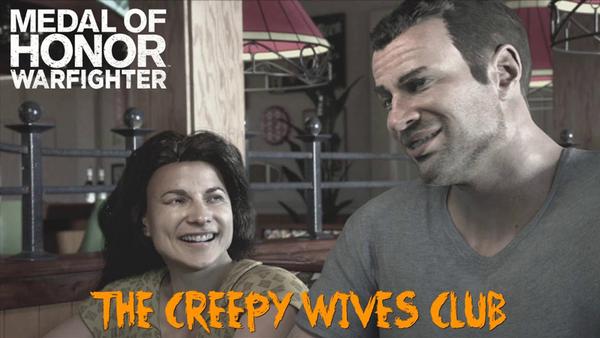

第一视角射击类游戏《声誉勋章:兵士 (Medal of Honor: Warfighter)》中的老婆和小孩脚色因为其怪异丑恶被良多玩家诟病,甚至有人建议游戏应该更名为“可骇老婆俱乐部 (Creepy Wives’ Club)”。从截图上来看,固然人物的描绘简直有种 CGI 特有的假,可是其实我们在良多其他游戏中看到的也都大同小异,而我们也似乎并没有决心去说起可骇谷效应。

“可骇老婆俱乐部”

为什么近似水准的 CGI,我们对于游戏的接管度要遍及高于片子呢?这也许是因为 CGI 自己就是游戏的一种前言,对于游戏中的 CGI,我们是一种默认的接管,即使人物看上去怪怪的,我们也能理解这是手艺所限。当 CGI 变得更真及时,我们起首存眷的经常不是人看上去怪怪的 (归正 CG 人物一向都怪怪的),反而是手艺前进了、画面富丽了。相反的,我们对于片子的默认印象是真人出演,真人才能有用的带动不雅众的情感从而睁开叙事,而不敷真实的 CGI 在这种预设前提下,其缺陷会天然的凸显出来。

在游戏设计中,可骇谷效应可以被放大操纵,用来塑造一些背面人物。具体的例子临时没有找到,今后有的话再不上来。

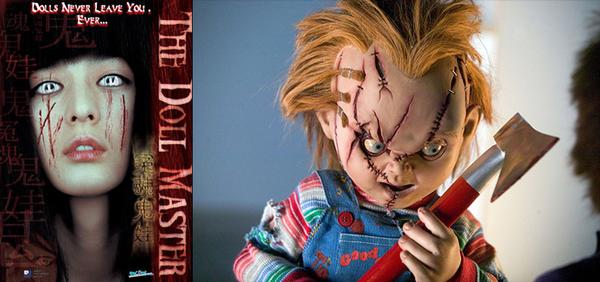

3. 人偶

对于人偶的惊骇很可能是一种后天的社会文化架构,而非可骇谷效应,究竟结果大大都人偶在外形上还远达不到与真人难以区分的水平。被本家儿人丢弃的人偶回来复仇的可骇片我们已经套路很熟了。再加上欧美系的可骇片中各类被附身的巫毒娃娃和木偶,我们对于人偶发生惊骇感也是再正常不外的。近似的还有小丑惊骇症,但这种惊骇感严酷来说跟可骇谷效应并不是一回事。

再来说说蜡像。有人对于蜡像有比力强烈的反感,可是这种反感应底出自可骇谷的本能反映,仍是受到文化现象的影响 (譬如片子《可骇蜡像馆》,我的童年暗影),也是因人而异。蜡像带有的其它文化符号也会影响到我们对它的接管水平。譬如,一个目生人的蜡像也许让你感觉怪怪的,但 Brad Pitt 的蜡像,你恨不得上去亲一口。

Kim Kardashian 和蜡像

性爱娃娃也是一个因人而异的例子。对于良多用户来说,他们把性爱娃娃看成是性玩具,是一种物品而非伴侣,所以在功能上的需求跨越了对于表面仿真水平的吹毛求疵,这也是为什么那些画的像祭祀的纸人一样的充气娃娃照样卖的出去的原因。当然越仿真越轻易“入戏”,而当性爱娃娃加倍像真人时,用户的第一反映大要会是 “这个看上去更真实,用起来应该更爽一点”,而不是“这个看上去怎么有点怪怪的”。

分歧仿真水平的性爱娃娃 (我都替左边的欠好意思)

3. 真人芭比,蛇精男

这一类鲜被提起,但我认为有需要在一路会商。我们说到可骇谷效应,举的例子大多是机械人和动画 CGI,即一个不是真人的事物,很是像人的时辰会给人诡异的感触感染。同理,一个原本是真人的人,因为某种原因搞得不像真人,也会给人诡异的感触感染。乌克兰真人芭比和我们本土的蛇精男都属于这样的例子。不得不说,我国 PS 手艺为我国人平易近跨越可骇谷作出了进献 (天天看到的都是磨皮美肤照,已经不再感觉可骇了)。

真人芭比和蛇精男

[拟人机械]系列文章:

(一) 的拟人机械脑波知乎专栏

(二) 电子动画特效手艺脑波知乎专栏

(三) 暗黑机械物语脑波知乎专栏

(四) 存在的困境的动态机械装配艺术

- 发表于 2019-02-24 19:49

- 阅读 ( 1110 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 英雄联盟使用影流之主对线细节的技巧 847 浏览

- 练习拳击怎么打沙袋才能不痛 1308 浏览

- 开车驾驶怎么避免压线的技巧 974 浏览

- 狗狗图片设计 866 浏览

- 椰子图标设计 921 浏览

- 熊猫头像设计 990 浏览

- 在Word2003中保存和关闭文档具体做法 839 浏览

- 苹果电脑Mac系统如何删除爱奇艺视频客户端 1439 浏览

- 字符函数fgetc和fputc在C++中的使用 820 浏览

- ps怎么改图片局部颜色 1233 浏览

- pycharm社区版修改主题颜色 997 浏览

- 时之召唤1.0正式版攻略 新手单刷通关开局怎么玩 722 浏览

- ps怎么调整方向 1195 浏览

- 如何查询硬盘的空间有多少 1052 浏览

- 洪荒1.0正式版隐藏密码攻略 获取隐藏装备 898 浏览

- ps怎么给图片加滤镜 920 浏览

- Word中如何关闭拼写和语法错误标记 1158 浏览

- Windows 7如何查看用户配置文件 966 浏览

- 如何查看Windows 7环境变量 848 浏览

- WPS中如何绘制双斜线表头 1074 浏览

- 如何去除照片中部的水印 1060 浏览

- WPS如何进行网格设置 1574 浏览

- WPS中绘制单斜线表头的方法 790 浏览

- QQ电脑客户端主板面不显示天气预报的方法 889 浏览

- 如何使用中国知网的检索功能 1961 浏览

- 程太太学PS之——图层混合模式之2-1 757 浏览

- Win 7如何设置系统启动时的系统列表显示时间 823 浏览

- 在Word2003中创建文档的3种方法 1070 浏览

- ppt怎么把横排文字变成竖排 1164 浏览

- excel单元格怎么在输入无效数据时显示出错警告 1920 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- rpg幻世1.0.0隐藏密码攻略 隐藏英雄密码攻略

- 妈妈不让我玩游戏第16关和第17关攻略

- 王者荣耀对人的危害

- 装扮少女56赏花怎么过攻略

- 放置奇兵幻影如何进行培养

- NBA2kol2中有哪些好用的球员

- 妈妈不让我玩游戏第18关和第19关攻略

- 我的地盘ol攻略

- 妈妈不让我玩游戏第24关和第25关攻略

- 微信《脑力大乱斗》游戏通关攻略

- 宫廷秘传游戏怎么完成任务

- rpg幻世1.0.0开局任务攻略 新手任务得装备攻略

- 妈妈不让我玩游戏第20关和第21关攻略

- 妈妈不让我玩游戏第26关和第27关攻略

- 创造与魔法熔火龙饲料怎么弄

- 妈妈不让我玩游戏第28关和第29关攻略

- 绝地求生刺激战场集铅笔换英伦套装活动攻略

- 如何快速做一碗面(不加任何小菜佐料)

- 易上火的人应当少喝哪几种茶

- 帕金森早期怎么治疗

- 红薯荠菜汤有哪些食疗保健功效

- 食用苹果的几个禁忌 你了解了吗

- 瘦肉双丁黑米粥有哪些食疗保健效果

- 经常上火的人喝什么茶

- 金针菇糯米粥有哪些食疗保健功效

- 抱头蹲起做法

- 蜜枣菜干乌鸡汤有哪些食疗保健功效

- 鲫鱼不能和哪些食物同吃

- 甘蔗你吃对了吗?吃甘蔗的注意事项

- 狗肉不能和哪些食物同吃