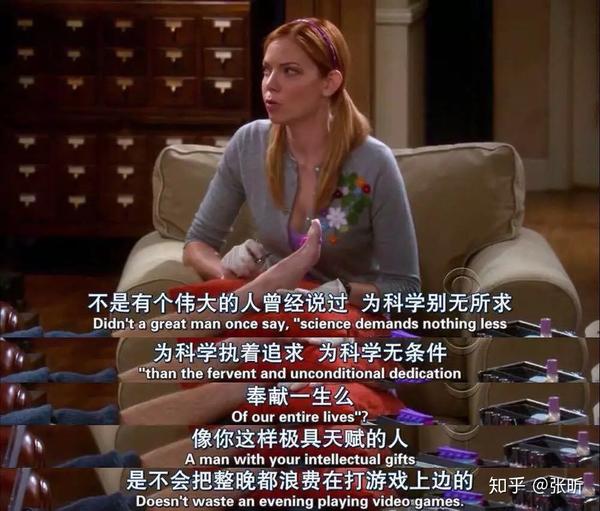

对科学执着追求的人,可以整晚打游戏吗?

张昕,成长心理学

张昕,成长心理学

鹿 sama 有个好姐们,日常平凡工作很忙,可是只要一有空,就在家打游戏。有一天被她妈妈杀过来抓了现行,她吓得魄散九霄,啪地关上电脑假装看书,半天才回过神来:“我此刻是年薪百万的高管!怕啥?我妈管不着我了!”

我说:“一样一样,每次玩游戏被攻讦‘玩物丧志’,我都差点忘了…我是科学家呀!”

当然,我也不克不及说,因为我是科学家,所以我就不是玩物丧志了,这样政治不太准确。究竟结果科学岑岭是永无尽头的。

(可是玩游戏确实也没有阻碍我勇攀科学岑岭来着……)

说起我玩游戏这件事,我的家人可谓十分切齿痛恨了。迫于庞大的家庭舆论压力,我再三下心猿意马决心戒游戏瘾,对鹿 sama 矢语立誓说:“我再玩游戏或者看游戏直播,你就砸了我的 iPad 吧!”

于是不出不测地,我的 iPad 第二天就被砸了,修屏幕花了 800 块钱。我们俩人心疼得捧首痛哭,鹿 sama 说:“为了你戒游戏瘾,就这么糟践我们的婚后配合财富,我图什么呀!”

到底是否存在“游戏当作瘾”?

游戏当作瘾概念已经越来越为人所普遍接管。其实早在上个宿世纪 80 年月,心理学家们就起头存眷游戏当作瘾了,到了此刻也已经堆集了不少的实证性研究,结论也比力靠得住了。2012 年的一篇关于游戏当作瘾的综述研究总结,游戏当作瘾的风行病率大约是 1.7%~10%,男性比例更高。

不外,比起“游戏当作瘾”这个表述,我更愿意用“过度游戏”一词来暗示这个现象。(若是大师感乐趣,可以参考 2017 年颁发在 PNAS 上的文章,标题问题是:News Feature: Is video game addiction really an addiction?)。

如何的算是“过度游戏”呢?被普遍会商的 ICD-11 对游戏障碍(gaming disorder)的诊断尺度,我认为可以分享给大师自我监视与互相监视:

1.对玩游戏的节制受损(时候过长、不分场所玩等);

2.游戏的优先级过高(什么老板客户,什么妻子孩子,都不如游戏主要);

3.即使导致了负面影响,游戏行为仍在继续甚至进级。

我之所以不太愿意光谈游戏当作瘾,是因为我也玩游戏更相信一句话:“抛开素质原因的阐发都是耍地痞。”——所以,咱们仍是应该切磋一下当作瘾的机制问题,为什么打游戏会上瘾?

不但游戏会当作瘾,良多其他工作也可能当作瘾

领会“为什么打游戏会上瘾”之前,我们先应该大白一个问题:真的只有收集游戏会让人上瘾吗?不见得。

其实你往回倒几十年,我们小时辰没有收集游戏,可是有陌头游戏厅,有“小霸王进修机”;再早些年,有电视,有广播;再早些,有评书唱戏的,有相声;就算这些都没有,你还可以打麻将、下棋、招猫逗狗,提笼架鸟、斗鸡斗狗斗蛐蛐儿……就连看小说,也有上瘾的。任何工作,只要它比“正经事儿”好玩、轻松,就足够让人“不能自休”。

有人可能不信:看书是好习惯,再怎么着也比玩游戏上瘾强吧?那可纷歧心猿意马。

清朝就曾经有一位商人家庭的白富美少女,看《红楼梦》看到走火入魔,一病不起。她爹妈一看,指着《红楼梦》大骂:“你们这是个什么书啊!你们这是害人不浅啊你们这个书!她此刻还不到及笄之年啊好欠好?你们害死我女儿了!”于是,把这本害人的书烧了。谁知,少女并没有好转,反而一边急救残稿一边大哭“何如烧杀我宝玉!”然后,一堵气,嘎嘣儿,死了。

这是《三借庐笔谈》中记录的因为一次元戒断综合征而闹出人命的一宗案例。

那么,为什么人们会对这些“好玩”的工具不能自休,甚至上瘾呢?这是因为——

大脑具有一套壮大的奖赏系统

行为本家儿义强调强化和赏罚对于行为的塑造,而这一切其实都和大脑的奖赏通路有关,而此中很关头的神经递质就是多巴胺了,奖赏通路负责给你“欣快”感,并会使你连结该行为。

但同时,过度的多巴胺排泄对大脑也有必然负面影响。是以,大脑也会当令地削减对多巴胺的接收(削减多巴胺受体)——这就意味着曩昔同样剂量的愉悦刺激已经不克不及引起不异的快感了,是以个别需要加大剂量,增添更多更强的刺激。于是,当作瘾就发生了。

所以说,游戏设计者们会经由过程各类手段让你持续不竭地排泄多巴胺——可以来自于游戏中战胜 boss 的快感,可所以逐渐晋升的排名,可所以装备进级,甚至可所以游戏中获得的各类声誉、当作就。

所以,从这一点就可以看出——具备奖赏功能的事物,可不是只有游戏一件事。只要能刺激多巴胺的排泄,良多其他工作同样可以使人当作瘾。甚至写 paper 也会上瘾——当你想到一个绝妙论点,当你描述本身研究的闪光点,当你当作功回覆 reviewers 抉剔的定见时,都可以使奖赏系统大量排泄多巴胺。

比来我迷上了抢孩子的乐高……看着一个个零件酿成了一个个半当作品,最后再酿成一件完整的当作品,真是感受人生已经达到了巅峰!确实太爽了!我甚至在周末的三更两点爬起来拼。

(成果是母上怒曰“你再拼!你再拼我非给你砸了不成!”)

所以,其实我对游戏,仍是“进得去,出得来”的,就是因为我还可以从工作、从糊口中的其他事务中获得多巴胺。我并不会因为玩游戏影响工作和家庭。

若是一小我不克不及从正常的工作、糊口中获得多巴胺,那么 Ta 在“不务正业”的工作上当作瘾的概率长短常高的。上述《三借庐笔谈》的故事中,固然没有交接那位少女为什么会看本书就看死了,但我猜测,除了和她自己的人格特质有关之外,她的家庭情况(好比怙恃常年经商疏于陪同),那时的社会情况(封建礼教对女性的榨取)等等,都有可能是当作因。

若是一小我陷溺某件工作无法自拔的根源都没有找到,却只想着修剪结出的苦果,生怕也只能是治标不治本,甚至舒展出更多的毒瘤来。

游戏是一种娱乐也是一种放松

那有人可能会说了,玩游戏会上瘾,看书会出人命,那你怎么还成天鼓吹玩游戏无罪、鼓吹多看“无用”之书呢?

呐,你看,既然我提到了“过度游戏”,那就申明还有“适度游戏”。

所谓适度,可以参考前面提到的 ICD-11 中“过度游戏”的诊断尺度做一些简单对照:若是玩游戏可以做到收放自如,只在合适的情境下玩游戏,玩游戏并不影响日常平凡陪妻子孩子、也不影响工作等等,其实我感觉都可以算是适度游戏了。

而良多心理学研究都发现,适度游戏有助于提高个别的心理机能。

1) 老年人认知的研究发现,给老年人进行一些游戏练习,可以提高老年人的注重节制能力,并且老年人对游戏练习的依从性(coherence)要好于传统练习。

2) 一些儿童认知功能的研究也发现,对阅读障碍儿童为期 9 天的(动作类)游戏练习,促进了他们的说话成长和阅读能力。

3) 一些专门设计的游戏,还可以提高个别的社会功能,例如:可以提高情感表达和调节能力,有更好的火伴关系等。

4) 游戏可能也是对糊口中无法告竣的方针的一种替代(我以前在有关网瘾黉舍、抖音的文章里讲过良多次,这里不再赘述了)。

最后插播一段题外话:

良多人喜好用 IG 夺冠,游戏本家儿播年入万万来证实玩游戏的公理性和合理性。但我感觉,对游戏,没有需要妖魔化,也没有需要神化。

若是想从事和游戏相关的职业,这当然没有问题。可是同窗们除了要把握游戏相关常识,也需要同时把握其他技术:好比懂得游戏产物设计,懂得美工,懂得营销,等等,这些能力并不是没日没夜玩游戏就能获得的。

而说到纯粹只与玩游戏自己相关的职业——职业电竞选手。说一句直面残酷实际的话:这个职业和其他种类的活动员一样,也是需要先天的。喜好踢球,和靠踢球吃饭、踢进宿世界杯,完全不是一个概念。我听过一个电竞宿世界冠军介绍说,职业玩家每分钟点击鼠标的次数,是通俗人的 3 倍。这就是先天异禀,是你天天窝在宿舍玩游戏也达到不了的境界。

所以,我的不雅点是:玩游戏就是玩游戏,只是一种消遣罢了嘛!

抛开尝试数据,其实玩游戏的原因很简单,就是休闲放松,究竟结果忙了几个小时了,若是再不歇息,可能大脑都要罢工了吧。

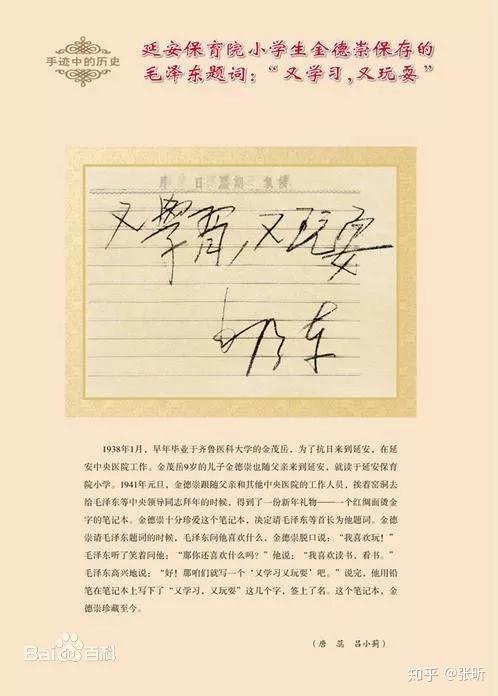

究竟结果毛本家儿席对小伴侣们也曾说过:“又进修,又玩耍”嘛!

好了!我要继续滚归去写那些迟延了好久的 Papers 了!

- 发表于 2019-07-09 00:22

- 阅读 ( 857 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 猪肉比较好吃的做法类型 802 浏览

- 怎样创建垂直图片列表 900 浏览

- 怎样洗内裤才干净 1214 浏览

- 茄子都有哪些功效和吃法呢 790 浏览

- 6招帮助新妈妈预防子宫脱垂 772 浏览

- 生姜的功效与作用 1412 浏览

- 喝大麦茶的功效和作用 997 浏览

- 如何预防猝死的6个要点 851 浏览

- 吃冰激凌的好处 1079 浏览

- 红茶的功效以及作用 824 浏览

- 6个妙招帮助剩女快速脱单 845 浏览

- 明日之后如何设置金库进入权限 1129 浏览

- 雪菊的功效和作用 851 浏览

- 如何有效预防老年痴呆 917 浏览

- 明日之后如何美化庄园大门 1114 浏览

- 紫薯的功效与作用 898 浏览

- 10种增加睾丸激素的自然方法 946 浏览

- 明日之后市长如何把营友踢出营地 1211 浏览

- 吃虾的一些好处 900 浏览

- 按摩手掌可以治疗哪些疾病 967 浏览

- 如何给图片添加调色刀效果 876 浏览

- 夏天需要勤喝的几种汤 872 浏览

- 南瓜的功效和一些作用 804 浏览

- 怎样创建三个字母ABC顺序出现的动画 919 浏览

- 用数字说话5G辐射是否危害人体健康 900 浏览

- 肾很强壮的标准是什么 794 浏览

- 无花果的功效和一些作用 996 浏览

- 冰草的功效和作用 1128 浏览

- 按摩手指有啥用呀 921 浏览

- 吃菠萝的八大好处和注意事项 1049 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 怎样在js中控制一个HTML元素的可见与不可见

- 百度知道怎么样删除自己的提问

- 微软word2013中怎么设置段落间距

- 如何用亲密充为一家人充值

- 支付宝笔笔攒怎么样设置每笔攒钱的金额

- CSS的语法格式构成举例详解

- 轻颜相机怎么样去除或添加照片上的水印

- CSS边框样式怎么设置

- 小米怎么不在搜索首页和应用类别显示常用应用

- Excel中做好的表格没保存该怎样才能找回来

- 信用卡可以转账吗

- 第七史诗兑换码怎么用

- 在CSS中设置文本样式的常用方法有哪些

- 根据一个百度账号联系一个人的方法

- 磁盘写有保护如何解除

- 电脑右下角有红色的x出现感叹号该怎么办

- 重庆科技学院校园宽带路由器PPPOE拨号上网教程

- 鬼泣5 怎么截图

- JS实现点击按钮隐藏HTML元素的内容

- 招商信用卡没带怎么查卡号

- 教你如何用UC网盘看你想看的东西

- QQ游戏跑跑卡丁车怎么下载

- 达拉然大劫案第五章攻略

- Mac版premiere英文版怎么改成中文的

- 鬼泣5怎么换难度

- JS实现input输入框的小写字母自动变成大写字母

- HUAWEI MateBook Fn 功能键/热键切换设置方法

- 使用JS实现点击按钮改变HTML标签的内容

- 微信小程序分享时的链接如何携带参数

- 苹果手表Apple Watch死机怎么办、怎么重启?