婴儿为什么喜欢被人抱着走?

大熊叔,心理学和儿童教育老司机

大熊叔,心理学和儿童教育老司机

宝宝喜好被抱起来走动,是宝宝的本性,甚至是良多哺乳动物的本性。

在这介绍一个很有意思的研究,是日本理化学研究所(RIKEN)的研究人员结合几所脑认知研究机构、儿童病院以及意大利的心理认知科学专家,进行的尝试,颁发在 2013 年的《Current Biology》上。

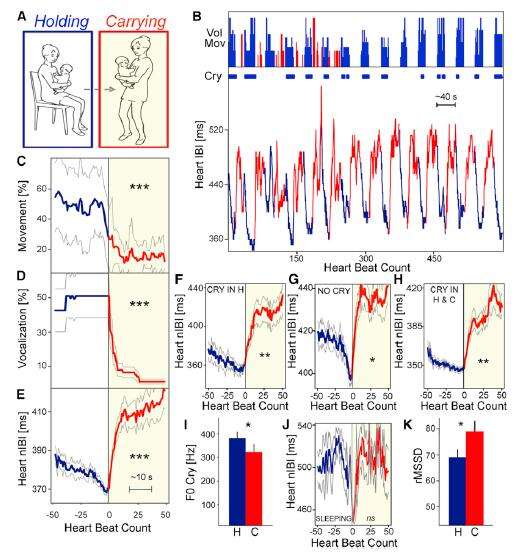

研究人员招募了 6 个月以内的婴儿,对比他们在被妈妈“坐着抱”和“走着抱”时,动作、声音、心电图的转变。

结论是,妈妈坐着抱时,宝宝经常要么哭,要么东张西望左扭右摆四肢举动乱动;

而妈妈一走动起来,宝宝立马就“诚恳”了,不单不哭了,那些自觉性的动作也光鲜明显削减,甚至还怀孕体略微蜷缩的倾标的目的,很诚恳。同时,心跳距离(IBI)光鲜明显升高、心率光鲜明显下降。

也就说,“抱着走”唤起了持续的心率降低以及同时陪伴发生的一些行为改变。

经由过程心率变异性(HRV)阐发发现,在宝宝被“抱着走”的时辰,比拟“坐着抱”,副交感神经系统的勾当光鲜明显升高,宝宝会感应加倍“放松”。

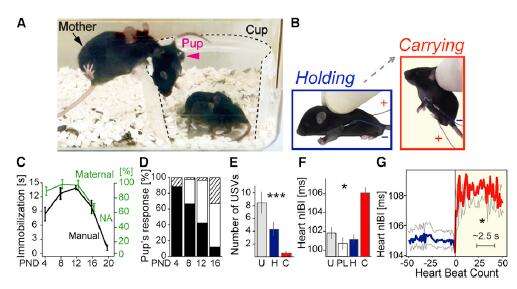

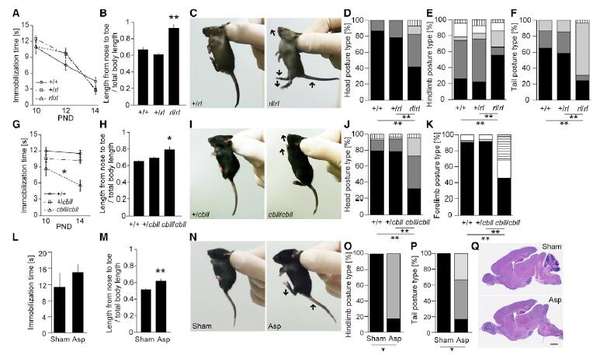

近似的亲子合作式的“反映模式”,作者还用老鼠宝宝进行了验证,结论是一样的。也就是说,老鼠宝宝也喜好被“叼”着走。

研究者指出,抱着走动(Maternal walking)可能是让婴儿感应放松的最直接有用的一种行为刺激,比“有节拍的摇摆”更有用,并且,它是一种“协作”模式。

为什么?

很可能是进化的原因。被大人抱起来走动的时辰,这种“刹时恬静”的反映模式可以或许增添在告急状况下存活的几率(好比逃跑的时辰不闹腾)、运输效率(想象一下小跑去赶公交车的时辰,抱着孩子不闹腾是何等主要,还记得《当幸福来敲门》吗?爸爸独一一次吼孩子,就是去赶公交车,孩子非要去取失落在地上的美国队长),以及怙恃在劳动时的工作效率(若是你看见过农村的田间地头背着孩子种庄稼的妈妈,你就会发现孩子老是恬静的趴着)。

是以,延续了这种基因、保留了这种反映模式的宝宝,可以或许获得更好的“亲子关系”(从这个角度来讲,孩子是生成有“目力眼光见儿的”),从而能更好地保存下去。

研究者还指出,这种反映模式,甚至在更早的时辰就发生了,在怀孕 36-40 周的时辰,你会发现,当妈妈坐下歇息的时辰,肚子里的宝宝就更有可能拳打脚踢,而当妈妈走动起来的时辰,那小崽儿反而恬静了。

所以,“抱着走”对副交感神经系统的激活和削减哭闹的结果是光鲜明显而不变的,是可以短暂利用的安抚宝宝的有用体例。当然,注重用量哈,总不克不及成天抱着走哈。

Reference:

- 发表于 2019-08-07 21:25

- 阅读 ( 986 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 性格内向的人适合做什么工作? 869 浏览

- 哔哩哔哩up主怎么赚钱 888 浏览

- 2019做什么生意好赚钱,没人注意的好商机 894 浏览

- 怎么查档案在哪里 952 浏览

- 盖印鉴骑缝章的技巧 1406 浏览

- 公司企业新员工入职培训感言范文 838 浏览

- 如何运用Excel制作应收账款账龄分析表 976 浏览

- 2019年干什么最赚钱?短期高回报生意推荐 1516 浏览

- 在小区附近适合开什么店面 939 浏览

- 网上免费赚钱的十几种方法 873 浏览

- 入职登记表的模板 1032 浏览

- 六种最普遍的创业理由? 833 浏览

- 人力资源管理的六大模块是什么? 928 浏览

- 怎么找到暑假工呢 914 浏览

- 怎么开奶茶店呢 927 浏览

- EXCEL中如何给成绩进行排名 820 浏览

- 如何利用手机来赚钱呢? 855 浏览

- 五种成本核算方法 1080 浏览

- 如何使用Excel从身份证号中识别性别 861 浏览

- 广播电视编导专业就业方向怎么样 1185 浏览

- 会计从业资格证信息查询方法 1018 浏览

- 2018毕业论文标准格式排版解读 1061 浏览

- 销售个人工作总结怎么写 1049 浏览

- 大学生创业项目有哪些 711 浏览

- 企业年报公示怎么做:公司备案 874 浏览

- 微商怎么能做好呢 618 浏览

- 学生如何赚钱 757 浏览

- Excel怎么删除重复项 655 浏览

- 微商要怎么做呢? 756 浏览

- 撰写汇报材料,图文格式解说 757 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 商家开店用虾皮上货助手上传商品操作?

- 烟台自由行旅游攻略

- 上海有哪些风景绝美的大学?上海好看的高校有

- 石宝寨旅游攻略

- 假期去美国纽约上哪玩

- 出门住宾馆需要注意什么

- 足球场地标准尺寸规格是多少

- 正手攻球怎样向前发力

- 一起来捉妖井木犴怎么玩 最强攻速流阵容推荐

- 一起来捉妖训练师第10层火龟怎么打

- 明日方舟初雪怎么获得

- dnf探索怎么玩

- 怎么给王者沈梦溪出装

- 魔兽世界8.2纳沙塔尔疯狂具象在哪里 boss在哪里

- DNF探秘地下城攻略

- 走啊修仙去1.0正式版攻略 新手单刷开局怎么玩

- 和平精英甜蜜菠萝头盔怎么获得

- 问道手游七夕活动浪漫巧果活动怎么玩

- 走啊修仙去1.0正式版隐藏密码攻略 获取开局礼包

- 和平精英爱心岛怎么样可以俯视全岛

- 为什么打印机能够打印文档却无法打印图片的原因

- 和平精英情人节罐装爱心怎么获得

- 云顶之弈剑魔男枪组合怎么玩 男枪剑魔怎么搭配

- 小米手机断流网速慢怎么办 如何解决手机掉线

- 成语消消消填字初出茅庐上卷第六十关

- 呆呆打僵尸攻略

- 手机中的大视频文件怎么传送到电脑中

- 龙族幻想宠物怎么改名字 龙族幻想宠物命名方法

- 成语消消消填字初出茅庐上卷第七十五关

- 固态硬盘安装好系统到其他电脑上可以使用么