地震预警为啥不能早一点?

8月3日,地震来袭。截止4日8时40分,云南省昭通市鲁甸县龙头山镇发生的这场6.5级地震,已造成381人死亡。

在此次地震发生之前,云南昭通地震局和成都高新减灾研究所联合建设的地震预警系统已经发现地震预兆并成功预警,为昭通市区和昆明分别提供10秒、57秒预警。这宝贵的几十秒预警,成功挽救了许多生命。

多年来,每逢大地震,网上总会流传日本等国预测地震的“神话”,刨开跳大神、撞大运的种种故事,唯一靠谱的只有“地震预警”。

什么是地震预警系统?

地震预警其实并非预测,其概念最早由美国的库珀(J. D.Cooper)博士于1868 年提出,基本原理是P波(一种纵波)传播速度快于S波(一种横波)、电磁波传播速度快于地震波,利用二者时间差进行预警。但限于当时的技术水平,这个构想未能实现。

直到大约100年以后,日本沿铁路线布设地震警报器,才首次将这个构想付诸现实并应用于地震灾害防御。

这次云南地震证明,我国地震预警系统建设正在迎头赶上,也吸引了更多公众的关注。

早在2013年2月19号,云南省昭通市巧家县附近发生4.9级地震。成都高新减灾研究所与云南昭通市防震减灾局联合建设的地震预警系统对该次地震成功预警。这是国内地震预警系统首次实现对破坏性地震成功预警。从那时起,成都所的地震预警系统已经成功预警了14次造成破坏的地震。

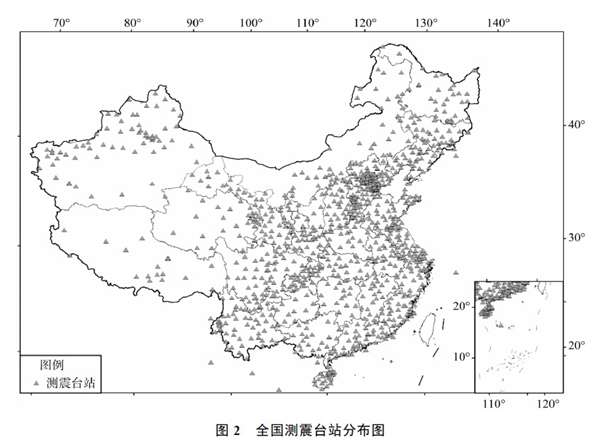

地震预警需要庞大的基础台站建设。通过中国地震局“十五”重大工程项目“数字地震观测网络”的实施,已建成了由1个国家地震台网和32个省级地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。全国测震台站达到1014个(图2),其中包括国家台站148 个、区域台站814个、火山台站33个、台阵2个、台点19个。

与测震台网平均分布在各省不同,我国的强震台网(图3)主要分布在21个地震重点监视防御区内,共计1154 个固定强震台站,另外还有北京、天津、兰州、昆明和乌鲁木齐五大城市烈度速报台网共计300个烈度速报台站,但目前我国所有的强震台站均以拨号的方式上传数据,并未实现数据的实时传输功能。

为什么不能早一点预警?

地震预警当然是越早越好,但由于技术上局限,预警在技术上很难达到早预报的效果。

地震预警是需要时间的,这个时间不仅包括P波传播到台站的时间,还包括地震定位时间、计算机处理及发布时间、数据传输延时及系统反应时间等。正是由于这些时间的存在,在地震预警警报发出时,地震波已经传播了一段距离,此时对应的S波传播距离,我们称之为“盲区”。很显然,对于盲区内的区域是无法提供预警信息的。

地震预警系统的局限性主要在于预警盲区的存在。所以,地震预警系统面临一个尴尬的规律:越是地面运动强烈的极震区,能提供预警的时间就越短;对预警系统依赖越弱的地区,能提供的预警时间反而越长。以汶川地震为例:离震中不到20千米的映秀镇,处于预警盲区,基本没有可能获得提前预警;而距离震中约1500千米的北京,可获得大约3分钟的提前预警,但又几乎没有意义。

中国工程院院士许绍燮指出,预警盲区不可避免,只能凭借技术进步逐渐缩小范围。

我国地震预警区域如何选择?

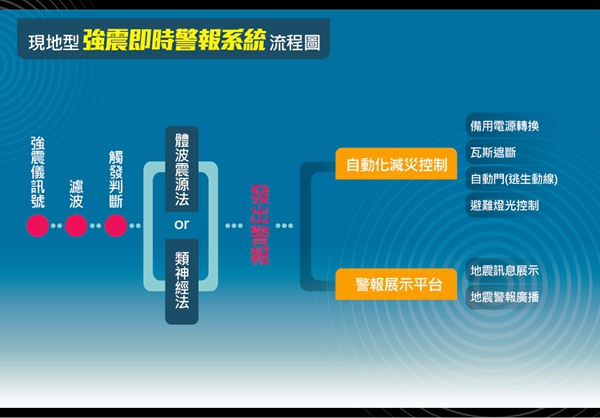

根据地震预警的方式,地震预警分为现地预警(on-site warning)和异地预警(regional warning)。前者以“保护对象”为目标,在保护对象周围“画”一个圈,一旦在圈上检测到“风吹草动”,立即采取措施,相当于将哨岗设在自己的阵地周围;后者以“威胁”为目标,监测“威胁”,一旦其出现,马上采取措施,相当于将哨岗设在敌人据点周围。

重点保护对象包括核电站等。1994年广东大亚湾核电站建成由6个加速度计、4个峰值加速度计、2台地震触发器组成的地震报警装置,秦山核电站、岭澳核电站也建成了类似的地震报警装置。2007年在冀宁高压输气管道上建设了我国第一个输油气管道的地震报警系统,这一系统也用于在建的中缅输油气管道等。对于高速铁路,我国在京津客运专线、京沪高速铁路、京广客运专线和哈大客运专线沿线均已布设或拟布设地震监控系统。

很显然,异地预警相对于现地预警,整体上具有更好的防灾效果,但我们往往并不能准确地预测地震在何处发生,而需要保护的对象也不能完全避开所有的断层。由于地震预警系统建造和维护的高成本,只有具有一定保护价值且地震发生具备一定频度的地区才有建设预警系统的意义。

总体来说,在考虑到异地预警的情况下,可以对地震危险性和人口、经济及生命线工程等情况制定相应的标准,只有当某个区域的所有指标均超过该标准的阈值时,目前才有部署地震预警系统的必要。

重点预警区域如何划分?

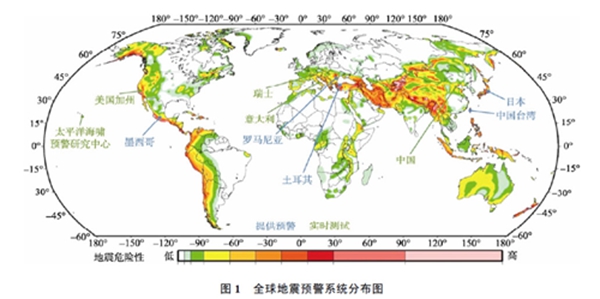

相对于已经全面部署地震预警系统的日本和中国台湾地区来说,中国大陆地区的国土面积要比它们大很多,地震发生的频度相对较低,人均经济实力也有一定差距。显然,目前在全国范围内全面部署地震预警系统并非良策,画出重点预警区域才更为实际有效。

目前我国通过一些最基本的参数来初步分析决定我国地震预警重点区域的选择。

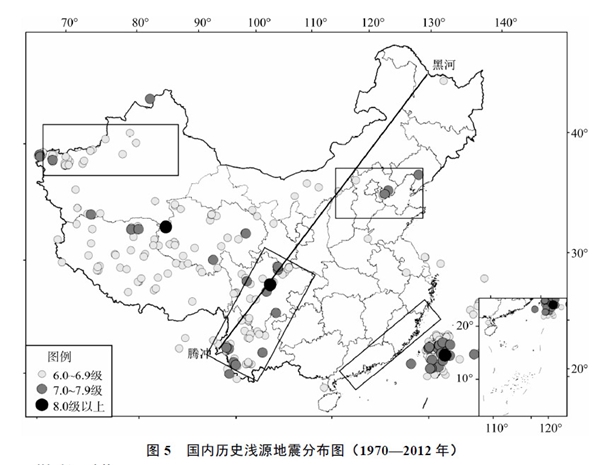

1970 年以来,除了首都圈和辽宁地区的几次强震外,中国大陆地区的主要强震都集中在黑河—腾冲线(人口地理界限)以西或该界线附近;在西部人口较为集中的乌鲁木齐附近有部分强震,但频度及强度均要低于位于黑河—腾冲线上的川滇地区。以此为依据,可以初步确定4 个区域为我国地震预警的重点区域(图5 方框部分):新疆西北部地区、川滇地区、首都圈地区和东南沿海地区。

地震预警系统架构设计的关键问题

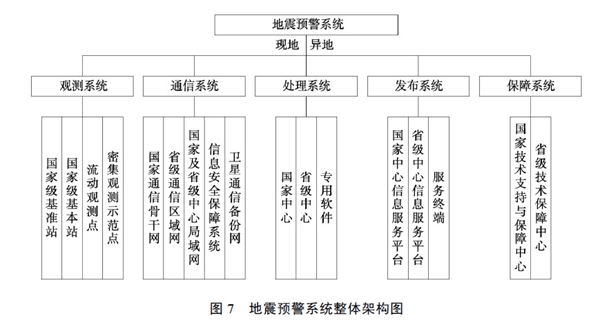

与现有的地震监测系统类似,在现地预警与异地预警的大框架下,地震预警系统主要由观测系统、通信系统、处理系统、发布系统和保障系统构成,每个系统又由不同的子系统构成,其整体架构图见图7。

在相似的结构之上,由于地震预警的特殊时效性,其架构设计的关键问题与地震监测系统又不完全一样。从整体上来说,观测系统和通信系统属于基础建设,是整个系统运行的根本所在。

相对于现在的监测系统来说,并不是特别重要的发布系统和保障系统则成了地震预警系统架构设计的关键:发布系统决定了整个预警系统的效益,而保障系统则是整个系统平稳运行的最关键环节。现有的地震监测系统主要发布地震速报信息,包括自动地震速报信息和人工地震速报信息。

这次昭通地震,就凸显出发布系统的重要性。成都高新减灾所所长王暾表示,昭通市当地的烈度在Ⅷ度,是此次地震烈度最高的极震区。 “地震发生时是周末,大部分人都在家,昭通当地一般来说楼层高度在四五层以下。如果人们都能收到地震预警,就可以在10秒内跑进卫生间,低楼层的人还可以跑到楼外去,避免伤亡。”

但一方面地震部门科普不够,另一方面政府主导的宣传不够,地震预警未能发挥最大效能。“应当通过电视、手机等终端形成地震预警的立体网络,将地震预警做成每个人保障生命安全的一种手段。”

2012年5月14号,成都高新减灾研究所就曾尝试通过电视台发布预警。当天中午12点,青川县发生1.3级地震。预警信息在地震发生后第9秒,以字幕形式在电视上发布:“温馨提示,青川县正在发生轻微地震,汶川无震感。汶川县防震减灾局,成都高新减灾研究所。”虽然电视渠道仍不可或缺,但在新媒体时代,短短两年内,这一早期尝试已显得有些落伍。

对于国内大部分地震,自动速报信息的发布时间约为1~2分钟,人工速报信息的发布时间为5~15分钟,发布方式主要有网站、短信、微博和手机客户端。地震预警系统要求更高时效性,在挑战时间极限的过程中,传统的发布方式已经不能完全满足其需要。

这次地震后,相信会加速建设微信、微博、电视等地震预警发布渠道,和时间的赛跑、与地震的较量才刚刚开始。

(本文作者:张小宝,IT、媒体观察者;本文参考论文《中国地震预警系统建设的几个关键问题》,作者杨陈)

- 发表于 2014-08-07 00:00

- 阅读 ( 893 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- 每小时,你都在犯这7种错? 787 浏览

- 为啥会有人走私箭毒蛙? 905 浏览

- 11幅地图改变你对世界的看法? 1371 浏览

- 红酒有传说的那么健康吗? 735 浏览

- 武则天的“黄金鸳鸯枕”,未必适合你? 805 浏览

- 手机充电为什么这么慢? 881 浏览

- 后天得的病,也会遗传? 982 浏览

- 吸血鬼文化为何盛行? 877 浏览

- 海盗发明了自助餐? 1092 浏览

- 微量元素,要不要补? 860 浏览

- 离别为何如此伤感? 782 浏览

- 母乳喂养好在哪里? 936 浏览

- 泰坦尼克号沉没的真相,你知道吗? 842 浏览

- 空调是怎样发明的? 846 浏览

- 大麻、阿片、麻醉药,是如何被“管制”起来的? 1185 浏览

- 提高记忆力有哪些小窍门? 841 浏览

- 如何集中注意力——向儿童学习? 990 浏览

- 男友太过强势就要分手吗? 815 浏览

- 真的笑尿了,怎么办? 794 浏览

- 长得漂亮,更容易被原谅吗? 818 浏览

- 为何黄金分割率是美的代言? 1200 浏览

- 与接吻有关的9个事实,你知道吗? 800 浏览

- 哪些药物可以帮你睡个好觉? 1080 浏览

- 打电话烫伤脸,是因为手机的辐射吗? 999 浏览

- 油耗为什么突然增高? 914 浏览

- 那些基于男女性别的研究,你知道多少?(上) 971 浏览

- 没有蚊子的世界会更美好吗? 820 浏览

- 为何同样身高的女生显得高,男生显得矮? 764 浏览

- 如何科学谈恋爱? 1196 浏览

- 梨汁真的能抗癌吗? 856 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 酷暑季节,怎么吃喝最健康?

- 我们为什么害怕争论或说服?

- 坐飞机,怎么挑一架安全的?

- 古人如何消暑?

- 为什么睡多了反而更累?

- 世界肝炎日:你不知道的乙肝那些事儿?

- 有人天生学不会游泳吗?

- 你为什么累成狗了还这么穷?

- 女人减肥比男人难?

- 8个与身高有关的事实颠覆你的认识?

- 细胞死亡是坏事吗?

- 城隍文化是国产的,还是进口的?

- 轿车都被压扁了,女司机为何能奇迹般生还?

- 小狗vs大象,谁的鼻子最灵敏?

- 在地球上,能建一座10亿层的“兲楼”吗?

- 中国女性为什么不爱穿比基尼?

- 她的大脑被变形虫吃掉了?

- 没有黑夜,会有人类吗?

- 不和谐家庭的10种怪象,你遇到过哪些?

- 为什么在中国,导盲犬比大熊猫还少?

- 除了说出那三个字,还有哪些表达爱的方式?

- 为什么越贵的东西越有人买?

- 美国大学世界第一?其实未必!

- 谁是天生的幸运儿?

- 人类能够闻到恐惧的味道吗?

- 超市谜题:为什么你排队总是选了最慢的那条?

- 智能手机上的细菌会泄露你的个人信息?

- 未来的人类会长成什么样?

- 如何用手机拍出漂亮的美食相片?

- 解读“碰瓷男惨遭碾压”事件,一起来涨姿势?