影评到底有什么用?

村里骑猪,随随便便写点工具咯。

村里骑猪,随随便便写点工具咯。

据说最早的影评登刊于《纽约时报》,时候与内容暂不成考,但据称只是对将要公开放映的片子做的时事宣传罢了。

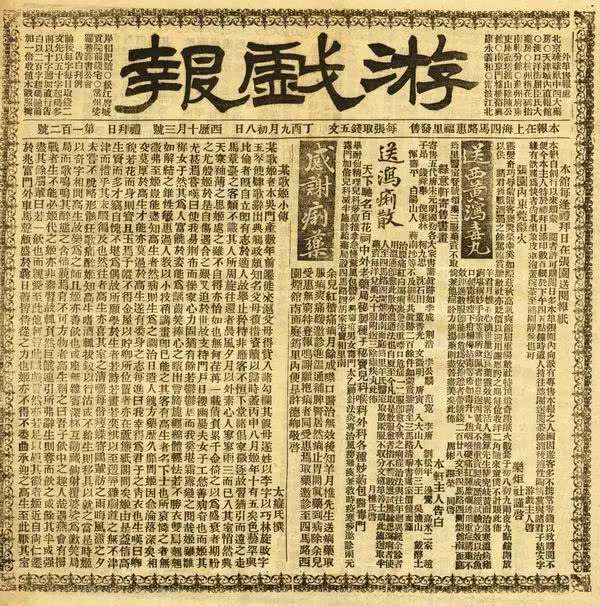

早期的“影评”几乎都是如斯:例如中国第一篇影评——1897年9月5日上海出书的《游戏报》第74号上所登载的一篇名为《不雅美国电影记》的文章就是这样。

此文据传由美国片子放映商雍松(一说名为詹姆士·里卡顿)授意下所撰写的软文,目标很可能是给那时在中国方才呈现的片子放映生意招揽顾客。

所以与其说是这些是影评,倒不如说都是枪手给写的软文告白而已。

我这样说可能有些苛刻,因为这其实也受限于那时片子拍摄、放映手艺的掉队和片子内容自己的浮泛。

- 1894年 —— 1930年摆布,影评初诞,只能为片子办事的片子“从属品”

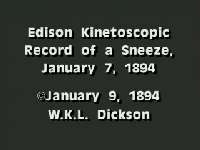

1894年,美国纽约开设了全球第一家勾当片子放映厅(这样看中国人看到片子的时候仍是很是早的),而放映的机械竟是十台大橱柜!每台机械每次只能经由过程窥孔让一名不雅众不雅赏影片。

又因为受限那时一卷胶片的长度:40~50英尺(约12~15米),再长的话胶片在拍摄或放映过程中城市很轻易扯断,所以每一部影片的时长只有16~20秒摆布。没法子,这么短的时候只能请杂耍艺人在镜头前演一些杂耍动作或者情景趣剧,甚至打个喷嚏也算一部影片的全数内容,建造上跟现在快手、抖音里边的短视频内容很是相似。

对着一条十几秒的“片子”,能写啥?

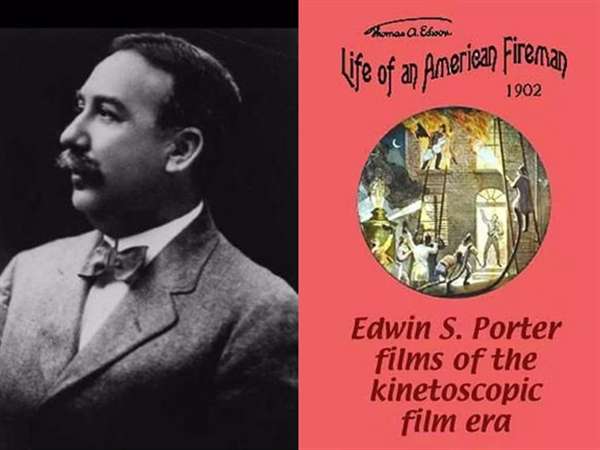

跟着拍摄与放映手艺的不竭冲破,片子的艺术性也在不竭提高。1903年,埃德温·鲍特(Edwin S. Porter)拍摄的《一个美国救火员的糊口》上映,“剪辑”技巧初见雏形,片子打破了“空间”的枷锁束缚,其叙事功能的框架也慢慢完美。

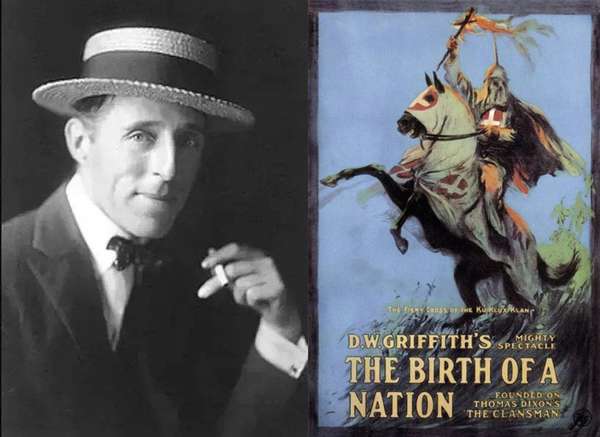

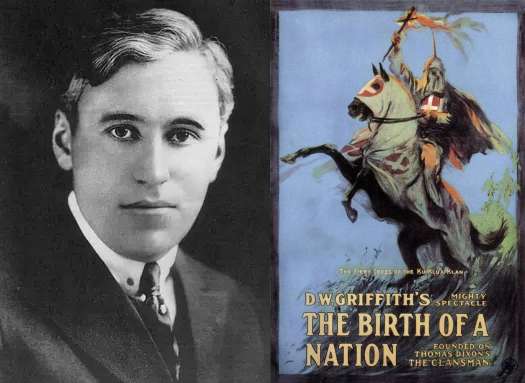

之后大卫·格里菲斯(D.W. Griffith)那长达3个多小时的鸿篇巨制——《一个国度的降生》呈现,片子根基的叙事说话已然相对完整了。而且因为片子题材早已起头朝着较为严厉的本家儿题奔去,使不雅众也不得不以严厉的立场去看待片子。

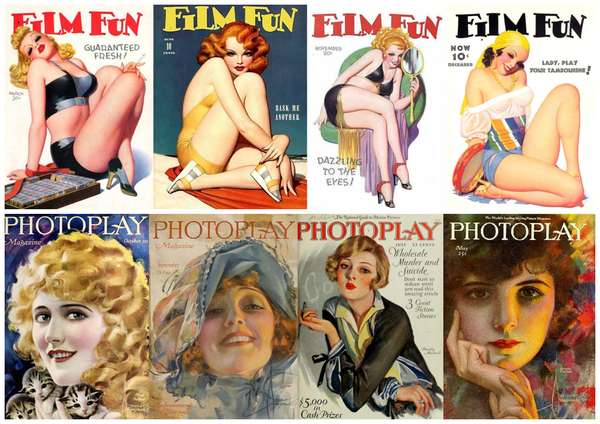

片子这时已不是科技器械所衍生出的新颖玩意儿,尤其是其“叙事”能力的当作熟让片子的艺术性晋升了好几个档次,对片子沉沦的“影迷”群体天然也随之呈现。为了知足他们的胃口,不再只是简单复述剧情的影评人也一并呈现了。在美国,各大报刊上陆续都呈现了影评专栏,甚至连专门的影迷杂志如《Film Fun》和《Photoplay》等都起头创刊刊行。

不外深究下来,这时的影评只是比之前“走心”了那么一点点,办事于影片宣传依然是那时影评的本家儿要功能。例如可能是宿世界上第一位职业影评人的弗兰克·E.伍兹(Frank E. Woods),《纽约戏剧镜报》最初请他写影评的目标只是为了兜揽制片厂投放告白;并且那时影评颁发的载体也只能依托于报刊杂志,谁在给影评人发薪水?发薪水的目标又是什么?这都是不问可知的工作。

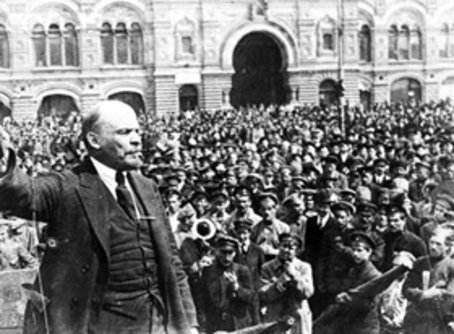

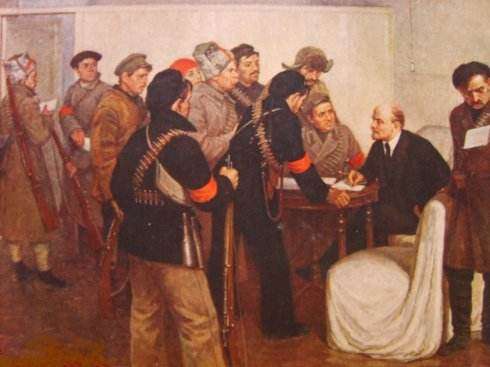

之后影评功能性的改变,本应仍在美国或者西欧等片子蓬勃成长的地域进行,但谁能想到,“十月革命”的一声枪响,影评却先在东欧发生了激荡且庞大的变化。

- 1919年 —— 1975年摆布,慢慢当作长,影评的“专业化”变化

其实这本家儿要因为列宁同志对于片子感化的清楚认知和对片子办理思惟的正视。在苏联正式当作立同年的前夜,他同苏维埃教育人平易近委员卢那察尔斯基谈及片子事业时,明白提出:“你们必需服膺,在一切艺术中,对我们来说,最主要的就是片子”。

话是这么说,固然在布尔什维克当局掌权的初期,宿世界片子的产量多的惊人;苏俄也有必然数目的影片存量,但“片子”在苏俄境内却仍是实其实在的豪侈品:因为整个国度连一卷空胶片都没有,底子没法拍片子!彼时又是特别期间,胶片无法进口,国内也不具备出产片子胶片的前提,这真有点“巧配偶难为无米之炊”的意思。

但工作却朝着“出人意表却又在情理之中”的偏向起头成长。苏俄的这群片子人用别的一种特别的形式去“建造”片子:只看不拍,他们起头研究片子!搞逆标的目的工程!

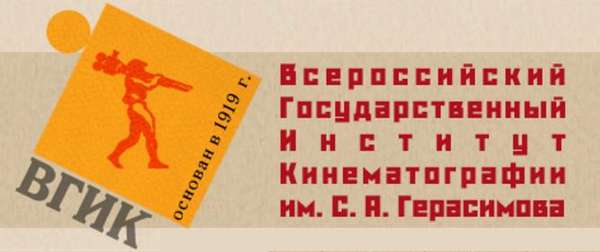

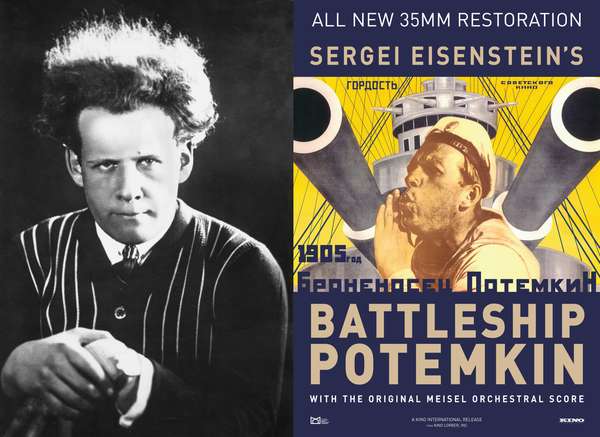

1919年9月,宿世界上第一所片子学院在莫斯科当作立,简称“VGIK”,那时可以译作国立片子学院(需要注重的是,2008年这所学院才当作立为一所大学),普多夫金、巴尔涅特等人皆出于此。在这里,“库里肖夫集体”(库里肖夫在校内所当作立的属于本身的片子工作室的称号)颁发了大量片子评论,也培育了多量的片子人才。尤其是爱森斯坦在《左冀文艺战线》杂志上所颁发的《杂耍蒙太奇》一文,直接奠基了苏联蒙太奇学派活着界片子理论上的主要地位。

若是将这些如论文一般的片子评论称为影评的话,毫无疑问,这里的影评是学术的、是真正严厉且面子的评论,具有极强的指导意义。它为苏俄片子的摄制供给了坚实的理论根本,从而降生了如《战舰波将金号》等名垂青史的影片。

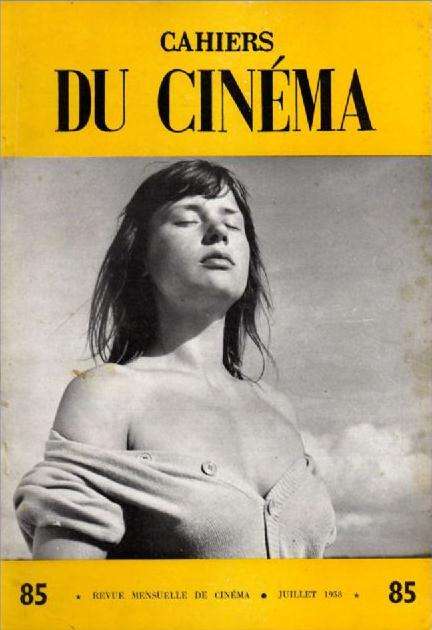

但影评还能当作为什么?若是翻观点国的《片子手册》,我认为当作为“圣经”也未尝不成。

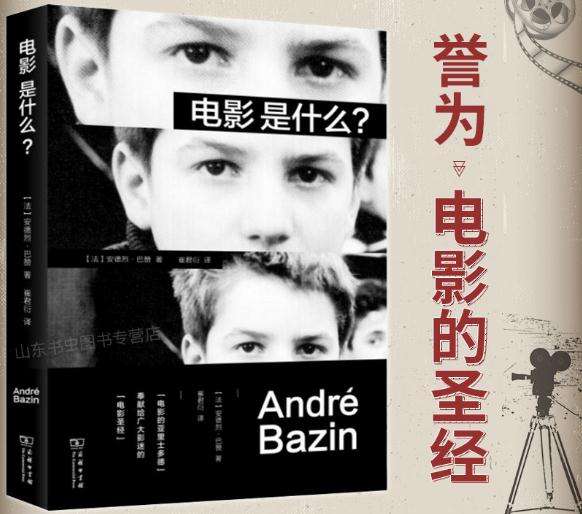

1951年,当安德烈·巴赞等人将《片子手册》这本薄薄的小众杂志开办以来(真的很薄),法国甚至全地球的部门片子人就将这本杂志慢慢推标的目的了片子界的“神坛”,而巴赞本人的影评就是他们心目中的“圣言”。像《片子是什么?》这本书,最终的心猿意马本是由他的拥趸在其断篇残简中清算而来的,的确就快跟《论语》千篇一律了。

我认为,分歧于苏联蒙太奇学派形而上学,东西性的将理论技巧运用到片子中去,《片子手册》派所撰写的影评是在慢慢阐述他们所推崇的“片子纲要”,这套纲要直接指导甚至划定了片子的建造体例,两者对于影评的写作初志完全分歧。在这里,影评几乎是神圣的、不成加害的!很多影评人、导演都将这些影评所表达出的理念布道般的鼓吹与教条似的遵守。

这种场合排场持续了一段时候,时代激发了全球各地进行了多轮的片子活动。高程度的影评挖掘了良多名不见经传的青年导演,也培育了良多片子巨匠,最终促使影评有了如高程度剧评、乐评,画评等同样格调文雅的性质,但打破这种文雅的,却也是影评自己。

- 1875年 —— 至今,娱乐至上,影评不成避免的“娱乐化”倾标的目的

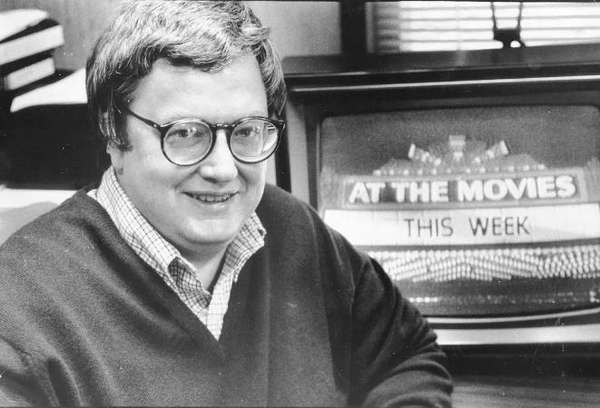

起首让影评发生变化的诱因是电视的发现。先不说这玩意儿那时对片子造当作了何等大的冲击,差点没整死片子;有一位美国影评人还用它完当作了一件“别致事儿”——电视影评!这位影评家名叫罗杰·埃伯特(Roger Ebert)。

他与吉恩·西斯科尔(Gene Siskel)联袂本家儿持每周一期的脱口秀节目——《西斯科尔和埃伯特片子评论》(Siskel & Ebert at the Movies),将片子评论“可视化”了起来。两人经常在节目上争得面红耳赤,戏剧性实足。

这种新锐的片子点评体例曾在同业间发生了争议:有影评人感觉这是肤浅的做法,短短数十分钟的口头表达体例,除了粗浅的表达小我好恶外,还能带来什么?为此罗杰·埃伯特没少跟别人干笔仗。归正埃伯特的不雅点是,电视让影评的影响更大了,地位更高了,它当然不是影评的全数,没需要扼杀它。

其实我感觉埃伯特带来了一个问题,固然他应该不是第一个带来这个问题的人,但他无疑将这个问题放大到让所有人都无可轻忽:片子评论的“娱乐化”,事实是不是影评的倒退甚至出错?

当影评人们还在争论的时辰,收集信息时代的到来却又给他们出了一道更锋利的难题:收集影评来了!此中的代表就是互联网片子资料库(Internet Movie Database,简称IMDb)。

其实IMDB网站的评分系统与亿万条洋洋洒洒的长评短评对于影评人而言底子无足轻重,海量的业余影评缝隙百出,评分也并不严谨,稍微专业点的影评人若想回嘴某个不雅点,完全可以轻松回手。但真正要命的是,再也没有人会在意他们的回手了,职业影评人?你们还有存在的需要吗?

雇佣专业的影评人写影视评论,建造噱头,从而让新片大卖?直接把持收集水军灌水结果岂不是更好?

撰写专业影评从而摸索片子艺术新的可能性?这本就是小圈子人的游戏,而且拥有传媒类专业的大学早已遍地开花,直接滚回学术圈里自个儿玩去吧。

绕开报刊、广播、电视等等有门槛的传布渠道,此刻只需动脱手指,就能让本身的影评与宿世界互通!而这种信息的零当作本传布,让“娱乐至死”的内核直接注入影评!对片子的吐槽当作为了片子评论的新潮水。

职业影评人们此时如同漏网之鱼,早已掉去了对影评受众的节制。对于片子,他们掉去了某种意义上的“谈吐霸权”。影评人手中的笔,除了献媚片子公司或是迎合公共口胃,仿佛已经没有第二条路可走了。

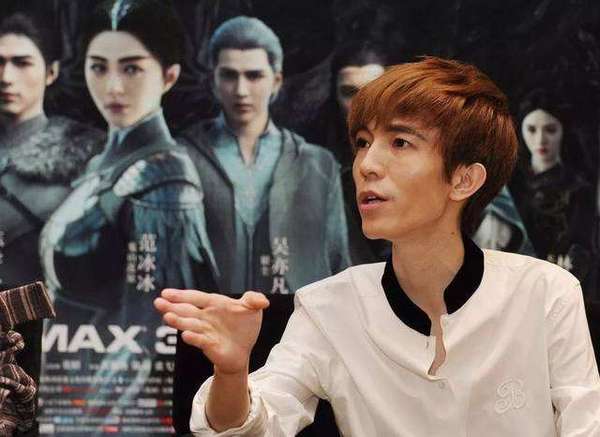

不外对片子无休止、无底线的“娱乐性”评价,简直在某种水平上对片子造当作了粉碎。例如郭敬明就曾经与毒舌片子(现sir片子)有过摩擦,求全谴责后者在对其作品《爵迹2》的评价中暗藏了人身进犯。

因为国内的特别情况,对收集影评的监管半斤八两长一段时候内都是空白的。2016年11月7日,中国出台《中华人平易近共和国片子财产促进法》;2017年1月11日,中国片子评论学会收集影视评论委员会在京颁布发表当作立,这是国内第一个“国”字头的收集影评集体,并同时颁布发表了《收集影评人七大公约》,内容包罗脚踏实地攻讦、否决收集说话暴力等等。客不雅来看,起到了必然的积极感化。

所以“影评到底有什么用”?影评可所以片子的“鹰犬”,为片子卖座而高声吆喝;影评也可所以片子的教员,为片子指出前进的偏向;影评更可所以一句打趣,让诸君看完片子今后讥讽一番,释放本身的情感。总而言之,现代的影评是多元且开放的,要会商“影评到底有什么用”,该当先要确定我们评价片子的前提到底是什么?最终的目标又是什么?然后在这如“命题作文”一般的框架下才能进行合理有用的评论沟通。不然一切对片子评论的文字和话语都只会沦为儿戏般的对证,让人看着失笑。

但我也并不感觉用“儿戏般”对证的体例评价片子有什么不当,只要有更多的人存眷并热爱片子,影评还会往前走,它将必然还会转变出更多的用处。

【本文禁止以一切形式,包罗但不限于全文、摘要或链接形式转载。】

- 发表于 2019-05-05 21:59

- 阅读 ( 958 )

- 分类:其他类型

你可能感兴趣的文章

- QQ浏览器英文网页如何进行翻译 754 浏览

- 网易云如何清除缓存的方法 音乐缓存图片缓存 802 浏览

- 蓝牙音箱如何与手机连接 1071 浏览

- 抖音怎么开启私密账号 875 浏览

- 如何使用手机QQ看小说 828 浏览

- 畅玩7A经常出现系统更新提示怎么办 709 浏览

- 百度地图导航怎么设置夜间模式 3568 浏览

- 广汽新能源怎么注册账号 886 浏览

- 百度地图怎么删除足迹 913 浏览

- 怎样让抖音上热门 932 浏览

- 百度地图怎么查询附近的充电桩 800 浏览

- 小米手机如何关闭桌面云备份 1537 浏览

- 百度网盘下载的视频播放很卡怎么办 6053 浏览

- 苹果xr黑屏怎么办 1084 浏览

- 手机qq好友头像显示不出来怎么办 1398 浏览

- airpods2怎么分辨真假 17575 浏览

- 百度网盘怎么下载BT种子文件 936 浏览

- 最强钓鱼人攻略 7438 浏览

- 手机上图片怎么放入文件保险箱里 1647 浏览

- 手机APN怎么设置 947 浏览

- 如何制作电子相册视频 电子相册模板 858 浏览

- QQ浏览器的扫一扫功能怎么用 1135 浏览

- 华为P30pro如何同时开启两个摄像头 1505 浏览

- 抖音千军万马特效短视频如何制作 1213 浏览

- 美团外卖怎么新增收货地址 1577 浏览

- 如何实现手机屏幕同步投影到电脑 1275 浏览

- vivo手机怎么设置通话背景 918 浏览

- 怎样给支付宝设置手势密码解锁保护 795 浏览

- 搜狗智能录音笔应该如何使用 1721 浏览

- 药膳根据施用目的都有哪些分类 730 浏览

相关问题

0 条评论

0 篇文章

作家榜 »

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

汤依妹儿

97 文章

汤依妹儿

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

华志健

23 文章

华志健

23 文章

推荐文章

- 明日方舟什么术师厉害 明日方舟培养什么术师

- 只狼 水生的凛怎么打?凛无伤壁咚打法介绍

- 地下城与勇士DNF怎么设置全屏一键捡物快捷键

- 影魔们1.0.1隐藏密码攻略 隐藏礼包福利密码攻略

- 一起来捉妖奔波儿灞怎么样?小鲶鱼怎么样

- 王者荣耀五一有祝福组队不掉星活动攻略

- 明日方舟前期应该练什么阵容 每种职业怎么分配

- LOL英雄联盟S9赛季9.9版本青蛙锤石天赋符文

- 明日方舟狙击练什么干员好 培养什么狙击干员好

- 《逃离废旧古城堡》游戏攻略(八)

- 只狼 破戒僧怎么打?破戒僧无伤逃课打法介绍

- wow纳兹米尔怎么去

- 一起来捉妖暴走小龙虾怎么样?值得培养吗

- iphone xs max吃鸡怎么退出

- 明日方舟什么医疗干员厉害 应该练什么医疗干员

- wow考古学怎么玩

- 明日方舟玫兰莎怎么样 玫兰莎值得练吗

- 明日方舟红豆怎么样 明日方舟红豆值得培养吗

- 明日方舟凛冬怎么样 凛冬值得培养吗

- 明日方舟什么重装厉害 明日方舟应该练什么坦克

- 一起来捉妖婴宁阵容怎么搭配 婴宁擂台怎么搭配

- 明日方舟前期练什么先锋好 前期什么先锋厉害

- 明日方舟什么近卫厉害 明日方舟应该练什么近卫

- 狂热运输如何建造铁路车库

- 如何过欢乐斗地主第68关

- 一起来捉妖布鲁哪里多 怎么抓布鲁

- 手游吃鸡怎么听声辨位

- 狂热运输如何让两条路线共用一个车站

- 一起来捉妖树树鼠哪里多 怎么抓树树鼠

- 阴阳师 怎么合成变异卡?三种结界卡合成方法